Функция проводящих тканей заключается в проведении по растению воды с растворёнными в ней питательными веществами. Поэтому клетки, из которых состоят проводящие ткани, имеют вытянутую трубчатую форму, поперечные перегородки между ними или полностью разрушаются, или пронизаны многочисленными отверстиями.

Передвижение питательных веществ в растении осуществляется по двум основным направлениям. От корней к листьям поднимаются вода и минеральные вещества, которые растения получают из почвы с помощью корневой системы. От листьев к подземным органам растений передвигаются органические вещества, вырабатываемые в процессе фотосинтеза.

Классификация. Растворённые в воде минеральные и органические вещества, как правило, передвигаются по различным элементам проводящих тканей, которые в зависимости от строения и выполняемой физиологической функции подразделяются на сосуды (трахеи), трахеиды и ситовидные трубки. По сосудам и трахеидам поднимается вода с минеральными веществами, по ситовидным трубкам - различные продукты фотосинтеза. Однако органические вещества передвигаются по растению не только в нисходящем направлении. Они могут подниматься вверх по сосудам, поступая из подземных органов в надземные части растений.

Возможно передвижение органических веществ в восходящем направлении и по ситовидным трубкам - от листьев к точкам роста, цветкам и другим органам, расположенным в верхней части растения.

Сосуды и трахеиды. Сосуды состоят из вертикального ряда расположенных одна над другой клеток, между которыми разрушаются поперечные перегородки. Отдельные клетки называются члениками сосуда. Оболочка у них древеснеет и утолщается, живое содержимое в каждом членике отмирает. В зависимости от характера утолщения различают несколько типов сосудов: кольчатые, спиральные, сетчатые, лестничные и пористые (рис. 42).

Кольчатые сосуды имеют в стенках кольцеобразные древеснеющие утолщения, большая же часть стенки остаётся целлюлозной. Спиральные сосуды имеют утолщения в виде спирали. Кольчатые и спиральные сосуды характерны для молодых органов растений, так как благодаря особенностям строения не препятствуют их росту. Позднее формируются сетчатые, лестничные и пористые сосуды, с более сильным утолщением и одревеснением оболочки. Наибольшее утолщение оболочки наблюдается у пористых сосудов. Стенки всех сосудов снабжены многочисленными порами, некоторые из этих пор имеют сквозные отверстия - перфорации. При старении сосудов полость их часто закупоривается тиллами, образующимися вследствие впячивания через поры внутрь сосудов соседних паренхимных клеток и имеющими вид пузыря. Сосуды, в полости которых появляются тиллы, перестают функционировать и заменяются более молодыми. Сформировавшийся сосуд представляет собой тонкую капиллярную трубку (0,1...0,15 мм в поперечнике) и достигает иногда длины в несколько десятков метров (некоторые лианы). Чаще всего длина сосудов колеблется у разных растений в пределах 10...20 см. Сочленение между члениками сосудов может быть горизонтальное или скошенное.

Трахеиды отличаются от сосудов тем, что представляют собой отдельные замкнутые клетки с заострёнными концами. Передвижение воды и минеральных веществ осуществляется через разнообразные поры, находящиеся в оболочке трахеид, и поэтому имеет меньшую скорость по сравнению с движением веществ по сосудам. Трахеиды по строению сходны с сосудами (утолщение и одревеснение оболочки, отмирание протопласта), но являются более древним и примитивным водопроводящим элементом, чем сосуды. Длина трахеид колеблется от десятых долей миллиметра до нескольких сантиметров.

Благодаря утолщению и одревеснению стенок сосуды и трахеиды выполняют не только функцию проведения воды и минеральных веществ, но и механическую, придавая органам растений прочность. Утолщения предохраняют водопроводящие элементы от сдавливания соседними тканями.

В стенках сосудов и трахеид образуются различного вида поры - простые, окаймлённые и полуокаймлённые. Простые поры имеют в сечении чаще всего округлую форму и представляют собой каналец, проходящий через толщу вторичной оболочки и совпадающий с канальцем поры соседней клетки. Окаймлённые поры обычно наблюдаются в боковых стенках трахеид. Они имеют вид купола, возвышающегося над стенкой водопроводящей клетки с отверстием наверху. Купол образован вторичной оболочкой и своим основанием граничит с тонкой первичной оболочкой клетки.

У хвойных растений в толще первичной оболочки непосредственно под отверстием окаймлённой поры имеется утолщение - торус, который играет роль двухстороннего клапана и регулирует поступление воды в клетку. Торус обычно пронизан мельчайшими отверстиями. Окаймлённые поры соседних сосудов или трахеид, как правило, совпадают. Если сосуд или трахеида граничит с паренхимными клетками, получаются полуокаймл нные поры, так как окаймление образуется только со стороны водопроводящих клеток (см. рис. 21).

В процессе эволюции происходило постепенное усовершенствование водопроводящих элементов растений. Трахеиды как примитивный тип проводящей ткани характерны для более древних представителей растительного мира (мхов, голосеменных), хотя иногда встречаются и у высокоорганизованных растений.

Исходным типом следует считать кольчатые сосуды, от которых далее развитие пошло к наиболее совершенным сосудам - пористым. Происходило постепенное укорочение члеников сосудов при одновременном увеличении их диаметра. Поперечные перегородки между ними приобретали горизонтальное положение и пронизывались отверстиями, что обеспечивало лучшее передвижение воды. В дальнейшем произошло полное разрушение перегородок, от которых в полости сосуда иногда сохраняется небольшой валик.

Сосуды и трахеиды, кроме воды с растворёнными в ней минеральными веществами, иногда проводят и органические вещества, так называемую пасоку. Это наблюдается обычно весной, когда ферментированные органические вещества направляются из мест их отложения - корней, корневищ и других подземных частей растений - к надземным органам - стеблям и листьям.

Ситовидные трубки. По ситовидным трубкам происходит передвижение растворённых в воде органических веществ. Они состоят из вертикального ряда живых клеток и содержат хорошо выраженную цитоплазму. Ядра очень мелкие и обычно разрушаются при формировании ситовидной трубки. Имеются также лейкопласты. Поперечные перегородки между клетками ситовидных трубок снабжены многочисленными отверстиями и называются ситовидными пластинками. Через отверстия тянутся плазмодесмы. Оболочки ситовидных трубок тонкие, целлюлозные, на боковых стенках имеются простые поры. У большинства растений при развитии ситовидных трубок образуются примыкающие к ним клетки-спутницы, с которыми они связаны многочисленными плазмодесмами (рис. 43). В клетках-спутницах содержатся густая цитоплазма и хорошо выраженное ядро. Клетки-спутницы не обнаружены у хвойных растений, мхов и папоротников.

Длина ситовидных трубок значительно меньше, чем у сосудов, и колеблется от долей миллиметра до 2 мм при очень небольшом поперечнике, не превышающем сотых долей миллиметра.

Ситовидные трубки обычно функционируют один вегетационный период. Осенью поры ситовидных пластинок закупориваются, и на них образуется мозолистое тело, состоящее из особого вещества - каллезы. У некоторых растений, например у липы, мозолистые тела рассасываются, и ситовидные трубки возобновляют свою деятельность, однако в большинстве случаев они отмирают и заменяются новыми ситовидными трубками.

Живые ситовидные трубки противостоят давлению соседних тканей благодаря тургору своих клеток, а после отмирания сплющиваются, рассасываются.

Млечные сосуды (млечники). Млечники, встречающиеся у многих цветковых растений, можно отнести и к проводящим, и к выделительным тканям, так как они выполняют разнородные функции - проведение, выделение и накопление различных веществ. Млечные сосуды содержат клеточный сок особого состава, называемый млечным соком, или латексом. Они образованы одной или несколькими живыми клетками, которые имеют целлюлозную оболочку, постенный слои цитоплазмы, ядро, лейкопласты и большую центральную вакуоль с млечным соком, которая занимает почти всю полость клетки. Различают 2 типа млечников - членистые и нечленистые (рис. 44).

Членистые млечники, подобно сосудам и ситовидным трубкам, состоят из продольного ряда вытянутых клеток. Иногда поперечные перегородки между ними растворяются, и образуются сплошные тонкие трубки, от которых отходят многочисленные боковые выросты, соединяющие отдельные млечники между собой. Членистые млечники имеют растения из семейств сложноцветные (астровые), маковые, колокольчиковые и др.

Нечленистые млечники состоят из одной клетки, которая разрастается по мере роста растения. Разветвляясь, они пронизывают все тело растения, но при этом отдельные млечники никогда не соединяются. Длина их может достигать нескольких метров. Нечленистые млечники наблюдаются у растений семейств крапивные, молочайные, кутровые и др.

Млечники обычно недолговечны и, достигнув определённого возраста, отмирают и сплющиваются. При этом у каучуконосных растений латекс коагулирует, в результате чего образуется масса затвердевшего каучука.

Выделительные ткани (выделительная система)

Функции и особенности строения. Выделительные ткани служат для накопления или выделения конечных продуктов обмена веществ (катаболитов), не участвующих в дальнейшем метаболизме, а иногда и вредных для растений. Накопление их может происходить как в полости самой клетки, так и в межклетниках. Элементы выделительных тканей весьма разнообразны - специализированные клетки, каналы, желёзки, волоски и т. п. Совокупность этих элементов представляет собой выделительную систему растений.

Классификация. Различают выделительные ткани внутренней секреции и выделительные ткани наружной секреции.

Выделительные ткани внутренней секреции. К ним относятся различные вместилища выделений, в которых скапливаются такие продукты обмена веществ, как эфирные масла, смолы, дубильные вещества, каучук. Однако у некоторых растений смолы могут выделяться и наружу.

Во вместилищах выделений чаще всего накапливаются эфирные масла. Эти вместилища обычно располагаются среди клеток основной ткани недалеко от поверхности органа. По своему происхождению вместилища выделений подразделяются на схизогенные и лизигенные (рис. 45). Схизогенные вместилища возникают в результате скопления веществ в межклетнике и последующего разъединения и отмирания соседних клеток. Подобные каналообразные выделительные ходы, содержащие эфирное масло, характерны для плодов растений семейства зонтичные (сельдерейные) - укропа, кориандра, аниса и др. Примером вместилищ схизогенного происхождения могут служить и смоляные ходы в листьях и стеблях хвойных растений.

Лизигенные вместилища возникают в результате накопления продукта выделения внутри клеток, после чего происходит растворение клеточных оболочек. Широко известны лизигенные вместилища эфирных масел в плодах и листьях цитрусовых.

Выделительные ткани наружной секреции. Они менее разнообразны, чем ткани внутренней секреции.

Из них наиболее распространёны желёзистые волоски и желёзки, приспособленные к выделению эфирных масел, смолистых веществ, нектара и воды. Желёзки, выделяющие нектар, называются нектарниками. Они имеют разнообразную форму и строение и в основном находятся в цветках, но иногда образуются и на других органах растений. Желёзки, выделяющие воду, играют роль гидатод. Процесс выделения воды в капельно-жидком состоянии называется гуттацией. Гуттация происходит в условиях повышенной влажности воздуха, препятствующей транспирации.

Проводящая ткань состоит из живых или мёртвых удлинённых клеток, которые имеют вид трубок.

В стебле и листьях растений расположены пучки проводящей ткани. В проводящей ткани выделяют сосуды и ситовидные трубки.

Сосуды - последовательно соединённые мёртвые полые клетки, поперечные перегородки между которыми исчезают. По сосудам вода и растворённые в ней минеральные вещества из корней поступают в стебель и листья.

Ситовидные трубки - удлинённые безъядерные живые клетки, последовательно соединённые между собой. По ним органические вещества из листьев (где они образовались) перемещаются к другим органам растения.

Проводящая ткань обеспечивает транспортировку воды с растворёнными в ней минералами.

Эта ткань образует две транспортные системы:

- восходящую (от корней к листьям);

- нисходящую (от листьев ко всем остальным частям растений).

Восходящая транспортная система состоит из трахеид и сосудов (ксилема или древесина), причём сосуды более совершенные проводящие средства, чем трахеиды.

В нисходящих системах ток воды с продуктами фотосинтеза проходит по ситовидным трубкам (флоэма или луб).

Ксилема и флоэма образуют сосудисто-волокнистые пучки – «кровеносную систему» растения, которая пронизывает его полностью, соединяя в одно целое.

Ученые считают, что возникновение тканей связано в истории Земли с выходом растений на сушу. Когда часть растения оказалась в воздушной среде, а другая часть (корневая) - в почве, появилась необходимость доставки воды и минеральных солей от корней к листьям, а органических веществ - от листьев к корням. Так в ходе эволюции растительного мира возникло два типа проводящих тканей - древесина и луб.

По древесине (по трахеидам и сосудам) вода с растворенными минеральными веществами поднимается от корней к листьям - это водопроводящий, или восходящий, ток. По лубу (по ситовидным трубкам) образовавшиеся в зеленых листьях органические вещества поступают к корням и другим органам растения - это нисходящий ток.

Образовательная ткань

Образовательная ткань находится во всех растущих частях растения. Образовательная ткань состоит из клеток, которые способны делиться в течение всей жизни растения. Клетки здесь лежат очень быстро друг к другу. Благодаря делению они образуют множество новых клеток, обеспечивая тем самым рост растения в длину и толщину. Появившиеся в ходе деления образовательных тканей клетки затем преобразуются в клетки других тканей растения.

Это первичная ткань, из которой образуются все другие ткани растения. Она состоит из особых клеток, способных к многократному делению. Именно из этих клеток состоит зародыш любого растения.

Эта ткань сохраняется и у взрослого растения. Она располагается:

- внизу корневой системы и на верхушках стеблей (обеспечивает рост растения в высоту и развитие корневой системы) – верхушечная образовательная ткань;

- внутри стебля (обеспечивает рост растения в ширину, его утолщение) – боковая образовательная ткань.

В отличие от других тканей, цитоплазма образовательной ткани гуще и плотнее. Клетка имеет хорошо развитые органоиды, обеспечивающие синтез белка. Ядру характерны крупные размеры. Масса ядра и цитоплазмы поддерживаются в постоянном соотношении. Увеличение ядра сигнализирует о начале процесса клеточного деления, происходящего путем митоза для вегетативных частей растений и мейоза для спорогенных меристем.

Проводящие ткани служат для передвижения по растению растворенных в воде питательных веществ. Они возникли как следствие приспособления растений к жизни на суше. В связи с жизнью в двух средах – почвенной и воздушной, возникли две проводящие ткани, по которым вещества передвигаются в двух направлениях.

По ксилеме от корней к листьям поднимаются вещества почвенного питания – вода и растворенные в ней минеральные соли (восходящий, или транспирационный ток).

По флоэме от листьев к корням передвигаются вещества, образовавшиеся в процессе фотосинтеза, главным образом сахароза (нисходящий ток). Так как эти вещества представляют собой продукты ассимиляции углекислого газа, транспорт веществ по флоэме называют током ассимилятов.

Проводящие ткани образуют в теле растения непрерывную разветвленную систему, соединяющую все органы – от тончайших корешков до самых молодых побегов. Ксилема и флоэма представляют собой сложные ткани, в их состав входят разнородные элементы – проводящие, механические, запасающие, выделительные. Самыми важными являются проводящие элементы, именно они выполняют функцию проведения веществ.

Ксилема и флоэма формируются из одной и той же меристемы и, поэтому, в растении всегда располагаются рядом.Первичные проводящие ткани образуются из первичной латеральной меристемы – прокамбия, вторичные – из вторичной латеральной меристемы – камбия. Вторичные проводящие ткани имеют более сложное строение, чем первичные.

Ксилема (древесина) состоит из проводящих элементов – трахеид и сосудов (трахей), механических элементов -древесинных волокон (волокон либриформа) и элементов основной ткани - древесинной паренхимы.

Проводящие элементы ксилемы носят название трахеальных элементов. Различают два типа трахеальных элементов –трахеиды и членики сосудов (рис. 3.26).

Трахеида представляет собой сильно вытянутую в длину клетку с ненарушенными первичными стенками. Передвижение растворов происходит путем фильтрации через окаймленные поры. Сосуд состоит из многих клеток, называемых членикамисосуда. Членики расположены друг над другом, образуя трубочку. Между соседними члениками одного и того же сосуда имеются сквозные отверстия – перфорации. По сосудам растворы передвигаются значительно легче, чем по трахеидам.

Рис. 3.26. Схема строения и сочетания трахеид (1) и члеников сосуда (2).

Трахеальные элементы в зрелом, функционирующем состоянии – мертвые клетки, не имеющие протопластов. Сохранение протопластов затрудняло бы передвижение растворов.

Сосуды и трахеиды передают растворы не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении в соседние трахеальные элементы и в живые клетки. Боковые стенки трахеид и сосудов сохраняются тонкими на большей или меньшей площади. В то же время они имеют вторичные утолщения, придающие стенкам прочность. В зависимости от характера утолщений боковых стенок трахеальные элементы называются кольчатыми, спиральными, сетчатыми, лестничными иточечно-поровыми (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Типы утолщения и поровости боковых стенок у трахеальных элементов: 1 – кольчатое, 2-4 – спиральные, 5 – сетчатое утолщения; 6 – лестничная, 7 – супротивная, 8 – очередная поровость.

Вторичные кольчатые и спиральные утолщения прикрепляются к тонкой первичной стенке посредством узкого выступа. При сближении утолщений и образовании между ними перемычек возникает сетчатое утолщение, переходящее в окаймленные поры. Эту серию (рис. 3.27) можно рассматривать как морфогенетический, эволюционный ряд.

Вторичные утолщения клеточных стенок трахеальных элементов одревесневают (пропитываются лигнином), что придает им дополнительную прочность, но ограничивает возможности роста в длину. Поэтому в онтогенезе органа сначала появляются еще способные растягиваться кольчатые и спиральные элементы, не препятствующие росту органа в длину. Когда рост органа прекращается, возникают элементы, неспособные к продольному растяжению.

В процессе эволюции первыми появились трахеиды. Они найдены у первых примитивных наземных растений. Сосуды появились значительно позже путем преобразования трахеид. Сосудами обладают почти все покрытосеменные растения. Споровые и голосеменные растения, как правило, лишены сосудов и обладают только трахеидами. Лишь в виде редкого исключения сосуды встречены у таких споровых, как селагинелла, некоторых хвощей и папоротников, а также у немногих голосеменных (гнетовые). Однако у этих растений сосуды возникли независимо от сосудов покрытосеменных. Возникновение сосудов у покрытосеменных растений означало важное эволюционное достижение, так как облегчило проведение воды; покрытосеменные растения оказались более приспособленными к жизни на суше.

Древесинная паренхима и древесинные волокна выполняют запасающие и опорные функции соответственно.

Флоэма (луб) состоит из проводящих - ситовидных - элементов, сопровождающих клеток (клеток-спутниц), механических элементов – флоэмных (лубяных) волокон и элементов основной ткани – флоэмной (лубяной) паренхимы.

В отличие от трахеальных элементов проводящие элементы флоэмы и в зрелом состоянии остаются живыми, а их клеточные стенки – первичными, неодревесневшими. На стенках ситовидных элементов имеются группы мелких сквозных отверстий –ситовидные поля, через которые сообщаются протопласты соседних клеток и происходит транспорт веществ. Различают два типа ситовидных элементов – ситовидные клетки и членики ситовидных трубок.

Ситовидные клетки являются более примитивными, они присущи споровым и голосеменным растениям. Ситовидная клетка – это одна клетка, сильно вытянутая в длину, с заостренными концами. Ее ситовидные поля рассеяны по боковым стенкам. Кроме того, ситовидные клетки имеют и другие примитивные признаки: они лишены специализированных сопровождающих клеток и в зрелом состоянии содержат ядра.

У покрытосеменных растений транспорт ассимилятов осуществляют ситовидные трубки (рис. 3.28). Они состоят из многих отдельных клеток – члеников, расположенных один над другим. Ситовидные поля двух соседних члеников образуютситовидную пластинку. Ситовидные пластинки имеют более совершенное строение, чем ситовидные поля (перфорации крупнее и их больше).

В члениках ситовидных трубок в зрелом состоянии отсутствуют ядра, однако они остаются живыми и деятельно проводят вещества. Важная роль в проведении ассимилятов по ситовидным трубкам принадлежит сопровождающим клеткам (клеткам-спутницам). Каждый членик ситовидной трубки и его сопровождающая клетка (или две-три клетки в случае дополнительного деления) возникают одновременно из одной меристематической клетки. Клетки–спутницы имеют ядра и цитоплазму с многочисленными митохондриями; в них происходит интенсивный обмен веществ. Между ситовидными трубками и прилегающими к ним сопровождающими клетками имеются многочисленные цитоплазматические связи. Считается, что клетки-спутницы вместе с члениками ситовидных трубок составляют единую физиологическую систему, осуществляющую ток ассимилятов.

Рис. 3.28. Флоэма стебля тыквы на продольном (А) и поперечном (Б) срезе: 1 – членик ситовидной трубки; 2 – ситовидная пластинка; 3 – сопровождающая клетка; 4 – лубяная (флоэмная) паренхима; 5 – закупоренная ситовидная пластинка.

Длительность функционирования ситовидных трубок невелика. У однолетников и в надземных побегах многолетних трав – не более одного вегетационного периода, у кустарников и деревьев – не более трех-четырех лет. При отмирании живого содержимого ситовидной трубки, отмирает и клетка-спутница.

Лубяная паренхима состоит из живых тонкостенных клеток. В ее клетках часто накапливаются запасные вещества, а также смолы, танниды и др. Лубяные волокна играют опорную роль. Они присутствуют не у всех растений.

В теле растения ксилема и флоэма расположены рядом, образуя или слои, или обособленные тяжи, которые называютпроводящими пучками. Различают несколько типов проводящих пучков (рис. 3.29).

Закрытые пучки состоят только из первичных проводящих тканей, они не имеют камбия и далее не утолщаются. Закрытые пучки характерны для споровых и однодольных растений. Открытые пучки имеют камбий и способны к вторичному утолщению. Они характерны для голосеменных и двудольных растений.

В зависимости от взаимного расположения флоэмы и ксилемы в пучке различают следующие типы. Наиболее обычныколлатеральные пучки, в которых флоэма лежит по одну сторону от ксилемы. Коллатеральные пучки могут быть открытыми (стебли двудольных и голосеменных растений) и закрытыми (стебли однодольных растений). Если с внутренней стороны от ксилемы располагается дополнительно тяж флоэмы, такой пучок называется биколлатеральным. Биколлатеральные пучки могут быть только открытыми, они характерны для некоторых семейств двудольных растений (тыквенные, пасленовые и др.).

Встречаются также концентрические пучки, в которых одна проводящая ткань окружает другую. Они могут быть только закрытыми. Если в центре пучка находится флоэма, а ксилема ее окружает, пучок называется центрофлоэмным, илиамфивазальным. Такие пучки часто встречаются в стеблях и корневищах однодольных растений. Если в центре пучка располагается ксилема, и ее окружает флоэма, пучок называется центроксилемным, или амфикрибральным. Центроксилемные пучки обычны у папоротников.

Рис. 3.29. Типы проводящих пучков: 1 – открытый коллатеральный; 2 – открытый биколлатеральный; 3 – закрытый коллатеральный; 4 – концентрический закрытый центрофлоэмный; 5 – концентрический закрытый центроксилемный; К – камбий; Кс – ксилема; Ф – флоэма.

5.Механи́ческая , запасающая, воздухоносная ткани. Строение, функции

Механи́ческая ткань - вид ткани в растительном организме, волокна из живых и мёртвых клеток с сильно утолщённой клеточной стенкой, придающие механическую прочность организму. Возникает из верхушечной меристемы, а также в результате деятельности прокамбия и камбия.

Степень развития механических тканей во многом зависит от условий, они почти отсутствуют у растений влажных лесов, у многих прибрежных растений, но зато хорошо развиты у большинства растений засушливых местообитаний.

Механические ткани присутствуют во всех органах растения, но наиболее они развиты по перифериистебля и в центральной части корня.

Выделяют следующие типы механических тканей:

колленхима - эластичная опорная ткань первичной коры молодых стеблей двудольных растений, а также листьев. Состоит из живых клеток с неравномерно утолщёнными неодревесневшими первичными оболочками, вытянутыми вдоль оси органа. Создаёт опору растению.

склеренхима - прочная ткань из быстро отмирающих клеток с одревесневшими и равномерно утолщёнными оболочками. Обеспечивает прочность органов и всего тела растений. Различают два типа склеренхимных клеток:

волокна - длинные тонкие клетки, обычно собранные в тяжи или пучки (например, лубяные илидревесинные волокна).

склереиды - округлые мёртвые клетки с очень толстыми одревесневшими оболочками. Ими образованы семенная кожура, скорлупа орехов, косточки вишни,сливы, абрикоса; они придают мякоти груш характерный крупчатый характер. Встречаются группами в корке хвойных и некоторых лиственных пород, в твердых оболочках семян и плодов. Их клетки круглой формы с толстыми стенками и маленьким ядром.

Механические ткани обеспечивают прочность органов растений. Они составляют каркас, поддерживающий все органы растений, противодействуя их излому, сжатию, разрыву. Основными характеристиками строения механических тканей, обеспечивающими их прочность и упругость, являются мощное утолщение и одревеснение их оболочек, тесное смыкание между клетками, отсутствие перфораций в клеточных стенках.

Механические ткани наиболее развиты в стебле, где они представлены лубяными и древесинными волокнами. В корнях механическая ткань сосредоточена в центре органа.

В зависимости от формы клеток, их строения, физиологического состояния и способа утолщения клеточных оболочек различают два вида механической ткани: колленхиму и склеренхиму, (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Механические ткани: а -уголковая колленхима; 6- склеренхима; в -- склереиды из плодов алычи: 1 -цитоплазма, 2 -утолщенная клеточная стенка, 3 - поровые канальцы.

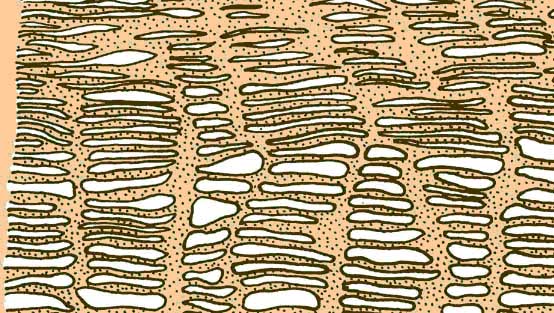

Колленхима представлена живыми паренхимными клетками с неравномерно утолщенными оболочками, делающими их особенно хорошо приспособленными для укрепления молодых растущих органов. Будучи первичными, клетки колленхимы легко растягиваются и практически не мешают удлинению той части растения, в которой находятся. Обычно колленхима располагается отдельными тяжами или непрерывным цилиндром под эпидермой молодого стебля и черешков листьев, а также окаймляет жилки в листьях двудольных. Иногда колленхима содержит хлоропласты.

Склеренхима состоит из вытянутых клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими оболочками, содержимое которых отмирает на ранних стадиях. Оболочки склеренхимных клеток обладают высокой прочностью, близкой к прочности стали. Эта ткань широко представлена в вегетативных органах наземных растений и составляет их осевую опору.

Различают два типа склеренхимных клеток: волокна и склереиды. Волокна - это длинные тонкие клетки, обычно собранные в тяжи или пучки (например, лубяные или древесинные волокна). Склереиды - это округлые мертвые клетки с очень толстыми одревесневшими оболочками. Ими образованы семенная кожура, скорлупа орехов, косточки вишни, сливы, абрикоса; они придают мякоти груш характерный крупчатый характер.

Основная ткань, или паренхима, состоит из живых, обычно тонкостенных клеток, которые составляют основу органов (откуда и название ткани). В ней размещены механические, проводящие и другие постоянные ткани. Основная ткань выполняет ряд функций, в связи с чем различают ассимиляционную (хлоренхиму), запасающую, воздухоносную (аэренхиму) и водоносную паренхиму (рис. 8.5).

Рис 8.5. Паренхимные ткани: 1-3 - хлорофиллоносная (столбчатая, губчатая и складчатая соответственно); 4-запасающая (клетки с зернами крахмала); 5 - воздухоносная, или аэренхима.

В клетках запасающей паренхимы откладываются белки, углеводы и другие вещества. Она хорошо развита в стеблях древесных растений, в корнеплодах, клубнях, луковицах, плодах и семенах. У растений пустынных местообитаний (кактусы) и солончаков в стеблях и листьях имеется водоносная паренхима, служащая для накопления воды (например, у крупных экземпляров кактусов из рода карнегия в тканях содержится до 2-3 тыс. л воды). У водных и болотных растений развивается особый тип основной ткани - воздухоносная паренхима, или аэренхима. Клетки аэренхимы образуют крупные воздухоносные межклетники, по которым воздух доставляется к тем частям растения, связь которых с атмосферой затруднена.

Аэренхима (или Эренхима) - воздухоносная ткань у растений, построенная из клеток, соединённых между собой так, что между ними остаются крупные заполненные воздухом пустоты (крупные межклетники).

В некоторых руководствах аэренхиму рассматривают как разновидность основной паренхимы.

Построена аэренхима бывает либо из обыкновенных паренхимных клеточек, либо из клеток звёздчатой формы, соединённых друг с другом своими отрогами. Характеризуется наличием межклетников.

Назначение.Встречается такая воздухоносная ткань у водных и болотных растений, и назначение её двоякое. Прежде всего - это вместилище запасов воздуха для потребностей газового обмена. У растений, целиком погружённых в воду, условия газового обмена гораздо менее удобны, чем у наземных растений. Тогда как последние окружены со всех сторон воздухом, водные растения в лучшем случае находят в окружающей среде очень небольшие его запасы; эти запасы поглощаются уже поверхностными клетками, а в глубину толстых органов уже не доходят. Обеспечить себе нормальный газовый обмен растение может при этих условиях двумя путями: либо увеличивая поверхность своих органов при соответствующем уменьшении их массивности, либо собирая внутри своих тканей запасы воздуха. Оба эти способа и наблюдаются в действительности.

Газообмен.С одной стороны, у многих растений подводные листья чрезвычайно сильно рассечены, как, например, у водяного лютика (англ.)русск. (Ranunculus aquatilis), Ouvirandrafene s tralis и проч.

С другой стороны, в случае массивности органов, они представляют собой рыхлую, наполненную воздухом губчатую массу. В течение дня, когда, благодаря процессу ассимиляции, растение выделяет кислорода во много раз больше, чем это необходимо для целей дыхания, выделенный кислород и собирается про запас в крупных межклетниках аэренхимы. В солнечную погоду значительные количества выделенного кислорода не помещаются в межклетниках и выходят наружу сквозь различные случайные отверстия в тканях. С наступлением ночи, когда процесс ассимиляции прекращается, запасённый кислород потребляется постепенно на дыхание клеток, а взамен его в воздухоносные полости аэренхимы выделяется клетками углекислота, чтобы в свою очередь днём пойти на нужды ассимиляции. Так днём и ночью продукты жизнедеятельности растения, благодаря присутствию аэренхимы, не растрачиваются понапрасну, а оставляются про запас, чтобы быть использованными в следующий период деятельности.

Что касается растений болотных, то в особо невыгодных условиях в смысле дыхания находятся у них корни. Под слоем воды, в пропитанной водою почве происходят разного рода процессы брожения и гниения; кислород в самых верхних слоях почвы уже нацело поглощён, дальше создаются уже условия анаэробной жизни, протекающей в отсутствие кислорода. Корни болотных растений не могли бы существовать при таких условиях, не будь у них в распоряжении запаса воздуха в аэренхиме.

Отличие болотных растений и не вполне погружённых водных растений от вполне погружённых состоит в том, что обновление газов внутри аэренхимы происходит не только благодаря жизнедеятельности тканей, а и при помощи диффузии (и термодиффузии); в наземных органах система межклетников открывается наружу массой мельчайших отверстий - устьиц, сквозь которые путем диффузии и уравнивается по составу воздух межклетников с окружающим воздухом. Однако при очень крупных размерах растения такой путь обновления воздуха в аэренхиме корней был бы недостаточно быстр. Соответственно этому, например, у мангровых деревьев, растущих по морским берегам с илистым дном, некоторые разветвления корней растут из ила вверх и выносят в воздух, над поверхностью воды, свои верхушки, поверхность которых пронизана многочисленными отверстиями. Такие «дыхательные корни» имеют целью более быстрое обновление воздуха в аэренхиме питающих корней, разветвленных в бескислородном иле морского дна.

Уменьшение удельного веса

Второй задачей аэренхимы является уменьшение удельного веса растения. Тело растения тяжелее воды; аэренхима играет для растения роль плавательного пузыря; благодаря её присутствию даже тонкие, бедные механическими элементами органы держатся прямо в воде, а не падают в беспорядке на дно. Поддержание органов, главным образом листьев, в положении, благоприятном для жизненных отправлений растения, достигаемое у наземных растений дорогой ценой образования массы механических элементов, достигается здесь у водяных растений просто переполнением аэренхимы воздухом.

Особенно ясно выражена эта вторая задача аэренхимы у плавающих листьев, где запросы дыхания могли бы быть удовлетворены и без помощи аэренхимы. Благодаря обилию межклетных воздухоносных ходов, лист не только плавает на поверхности воды, но и способен выдержать некоторую тяжесть. Особенно славятся этим свойством гигантские листья Victoria regia. Аэренхима, выполняющая роль плавательных пузырей, нередко и образует в самом деле на растении пузыревидные вздутия. Такие пузыри встречаются как у цветковых растений (Eichhornia crassipes, Trianea bogotensis), так и у высших водорослей: Sargassum bacciferum. Fucus vesiculosus и другие виды снабжены прекрасно развитыми плавательными пузырями.

Почти все многоклеточные живые организмы состоят из различных типов тканей. Это совокупность клеток, похожих по строению, объединенных общими функциями. Для растений и животных они неодинаковы.

Разнообразие тканей живых организмов

В первую очередь все ткани можно разделить на животные и растительные. Они бывают разными. Давайте рассмотрим их.

Какими могут быть животные ткани?

Животные ткани бывают таких типов:

- нервная;

- мышечная;

- эпителиальная;

- соединительная.

Все они, кроме первой, делятся на бывает гладкой, поперечно-полосатой и сердечной. Эпителиальная делится на однослойную, многослойную - в зависимости от количества слоев, а также на кубическую, цилиндрическую и плоскую - в зависимости от формы клеток. Соединительная ткань объединяет такие виды, как рыхлая волокнистая, плотная волокнистая, ретикулярная, кровь и лимфа, жировая, костная и хрящевая.

Разнообразие тканей растений

Растительные ткани бывают следующих типов:

- основная;

- покровная;

- механическая;

- образовательная.

Все типы растительных тканей объединяют несколько видов. Так, к основным относятся ассимиляционная, запасающая, водоносная и воздухоносная. объединяют такие виды, как кора, пробка и эпидерма. К проводящей ткани относятся флоэма и ксилема. Механическая делится на колленхиму и склеренхиму. К образовательным относятся боковые, верхушечные и вставочные.

Все ткани выполняют определенные функции, и их строение соответствует роли, которую они выполняют. В этой статье будет рассмотрена подробнее проводящая ткань, особенности строения ее клеток. Также поговорим и о ее функциях.

Проводящая ткань: особенности строения

Эти ткани делятся на два вида: флоэму и ксилему. Так как они обе сформированы из одной и той же меристемы, то в растении они расположены рядом друг с другом. Однако строение проводящих тканей двух видов различается. Давайте поговорим подробнее о двух типах проводящих тканей.

Функции проводящих тканей

Их основная роль - транспорт веществ. Однако функции проводящих тканей, относящихся не к одному виду, различаются.

Роль ксилемы - проведение растворов химических веществ от корня вверх ко всем остальным органам растения.

А функция флоэмы - проведение растворов в обратном направлении - от определенных органов растения по стеблю вниз к корню.

Что такое ксилема?

Она также еще называется древесиной. Проводящая ткань данного вида состоит из двух разных проводящих элементов: трахеид и сосудов. Также в ее состав входят механические элементы - древесинные волокна, и основные элементы - древесинная паренхима.

Как устроены клетки ксилемы?

Клетки проводящей ткани делятся на два вида: трахеиды и членики сосудов. Трахеида - это очень длинная клетка с ненарушенными стенками, в которых присутствуют поры для транспорта веществ.

Второй проводящий элемент клетки - сосуд - состоит из нескольких клеток, которые называются члениками сосудов. Эти клетки расположены друг над другом. В местах соединения члеников одного и того же сосуда находятся сквозные отверстия. Они называются перфорациями. Эти отверстия необходимы для транспорта веществ по сосудам. Перемещение разнообразных растворов по сосудам происходит намного быстрее, чем по трахеидам.

Клетки обоих проводящих элементов являются мертвыми и не содержат протопластов (протопласты - это содержимое клетки, за исключением то есть это ядро, органоиды и клеточная мембрана). Протопласты отсутствуют, так как если бы они были в клетке, транспорт веществ по ней был бы очень затруднен.

По сосудам и трахеидам растворы могут транспортироваться не только вертикально, но и горизонтально - к живым клеткам или соседним проводящим элементам.

Стенки проводящих элементов имеют утолщения, которые придают клетке прочность. В зависимости от вида данных утолщений, проводящие элементы делятся на спиральные, кольчатые, лестничные, сетчатые и точечно-поровые.

Функции механических и основных элементов ксилемы

Древесинные волокна еще называются либриоформом. Это вытянутые в длину клетки, которые обладают утолщенными одревесеневшими стенками. Они выполняют опорную функцию, обеспечивающую прочность ксилемы.

Элементы в ксилеме представлены древесинной паренхимой. Это клетки с одревесневшими оболочками, в которых располагаются простые поры. Однако в месте соединения клетки паренхимы с сосудом находится окаймленная пора, которая соединяется с его простой порой. Клетки древесинной паренхимы, в отличие от клеток сосудов, не пустые. Они обладают протопластами. Паренхима ксилемы выполняет резервную функцию - в ней запасаются питательные вещества.

Чем отличается ксилема разных растений?

Так как трахеиды в процессе эволюции возникли намного раньше, чем сосуды, эти проводящие элементы присутствуют и у низших наземных растений. Это споровые (папоротники, мхи, плауны, хвощи). Большинство голосеменных растений также обладают только трахеидами. Однако у некоторых голосеменных есть и сосуды (они присутствуют у гнетовых). Также, в порядке исключения, названные элементы присутствуют и у некоторых папоротников и хвощей.

А вот покрытосеменные (цветковые) растения все обладают и трахеидами, и сосудами.

Что такое флоэма?

Проводящая ткань данного вида еще называется лубом.

Основная часть флоэмы - ситовидные проводящие элементы. Также в структуре луба присутствуют механические элементы (флоэмные волокна) и элементы основной ткани (флоэмная паренхима).

Особенности проводящей ткани данного вида заключаются в том, что клетки ситовидных элементов, в отличие от проводящих элементов ксилемы, остаются живыми.

Строение ситовидных элементов

Существует два их вида: ситовидные клетки и Первые вытянуты в длину и обладают заостренными концами. Они пронизаны сквозными отверстиями, через которые и происходит транспорт веществ. Ситовидные клетки более примитивны, чем многоклеточные ситовидные элементы. Они характерны для таких растений, как споровые и голосеменные.

У покрытосеменных растений проводящие элементы представлены ситовидными трубками, состоящими из множества клеток - члеников ситовидных элементов. Сквозные отверстия двух соседних клеток образуют ситовидные пластинки.

В отличие от ситовидных клеток, в упомянутых структурных единицах многоклеточных проводящих элементов отсутствуют ядра, однако они все равно остаются живыми. Важную роль в строении флоэмы покрытосеменных растений играют также клеки-спутницы, находятщиеся рядом с каждой клеткой-члеником ситовидных элементов. В спутницах есть как органоиды, так и ядра. В них происходит обмен веществ.

Учитывая то, что клетки флоэмы живые, эта проводящая ткань не может долго функционировать. У многолетних растений период ее жизни составляет три-четыре года, после чего клетки этой проводящей ткани отмирают.

Дополнительные элементы флоэмы

Кроме ситовидных клеток или трубок, в этой проводящей ткани также присутствуют элементы основной ткани и механические элементы. Последние представлены лубяными (флоэмными) волокнами. Они выполняют опорную функцию. Не все растения обладают флоэмными волокнами.

Элементы основной ткани представлены флоэмной паренхимой. Она, так же как и ксилемная паренхима, выполняет резервную роль. В ней запасаются такие вещества, как танниды, смолы и др. Особенно развиты эти элементы флоэмы у голосеменных растений.

Флоэма различных видов растений

У низших растений, таких как папоротники и мхи, она представлена ситовидными клетками. Такая же флоэма характерна и для большей части голосеменных растений.

Покрытосеменные растения обладают многоклеточными проводящими элементами: ситовидными трубками.

Структура проводящей системы растения

Ксилема и флоэма всегда располагаются рядом и образуют пучки. В зависимости от того, как два типа проводящей ткани располагаются друг относительно друга, различают несколько видов пучков. Наиболее часто встречаются коллатеральные. Они устроены таким образом, что флоэма лежит по одну сторону от ксилемы.

Также существуют концентрические пучки. В них одна проводящая ткань окружает другую. Они делятся на два вида: центрофлоэмные и центроксилемные.

Проводящая ткань корня обладает обычно радиальными пучками. В них лучи ксилемы отходят от центра, а флоэма находится между лучами ксилемы.

Коллатеральные пучки больше характерны для покрытосеменных растений, а концентрические - для споровых и голосеменных.

Заключение: сравнение двух типов проводящих тканей

В качестве вывода приведем таблицу, в которой сокращенно указаны основные данные о двух видах проводящих тканей растений.

| Ксилема | Флоэма | |

| Строение | Состоит из проводящих элементов (трахей и сосудов), древесинных волокон и древесинной паренхимы. | Состоит из проводящих элементов (ситовидных клеток или ситовидных трубок), флоэмных волокон и флоэмной паренхимы. |

| Особенности проводящих клеток | Мертвые клетки, не обладающие плазматическими мембранами, органоидами и ядрами. Имеют вытянутую форму. Располагаются друг над другом и не имеют горизонтальных перегородок. | Живые в стенках которых присутствует большое количество сквозных отверстий. |

| Дополнительные элементы | Древесинная паренхима и древесинные волокна. | Флоэмная паренхима и флоэмные волокна. |

| Функции | Проведение растворенных в воде веществ вверх: от корня к органам растений. | Транспорт растворов химических веществ вниз: от наземных органов растений к корню. |

Теперь вы знаете все о проводящих тканях растений: какими они бывают, какие функции выполняют и как устроены их клетки.

В процессе эволюции с выходом высших растений на сушу у них возникли ткани, которые достигли своей наибольшей специализации у цветковых растений. В этой статье мы рассмотрим подробнее, что представляют собой ткани растений, какие виды их существуют, какие функции они выполняют, а также особенности строения тканей растений.

Тканью называют группы клеток, сходных по своему строению и выполняющих одинаковые функции .

Основные ткани растений представлены на рисунке ниже:

Виды, функции и строение тканей растений.

Покровная ткань растений.

Покровная ткань растений — корка

Проводящая ткань растений.

| Название ткани | Строение | Местонахождение | Функции |

| 1. Сосуды древесины – ксилема | Полые трубки с одревесневающими стенками и отмершим содержимым | Древесина (ксилема), проходящая вдоль корня, стебля, жилок листьев | Проведение воды и минеральных веществ из почвы в корень, стебель, листья, цветки |

|

2.Ситовидные трубки луба — флоэма Сопровождающие клетки или клетки-спутницы |

Вертикальный ряд живых клеток с ситовидными поперечными перегородками Сестринские клетки ситовидных элементов, сохранившие свою структуру |

Луб (флоэма), расположенный вдоль корня, стебля, жилок листьев Всегда располагаются вдоль ситовидных элементов (сопровождают их) |

Проведение органических веществ из листьев в стебель, корень, цветки Принимают активное участие в проведении органических веществ по ситовидным трубкам флоэмы |

| 3. Проводящие сосудисто-волокнистые пучки | Комплекс из древесины и луба в виде отдельных тяжей у трав и сплошного массива у деревьев | Центральный цилиндр корня и стебля; жилки листьев и цветков | Проведение по древесине воды и минеральных веществ; по лубу - органических веществ; укрепление органов, связь их в единое целое |

Механическая ткань растений.