Основа конструкции – две вертикальные камеры разного размера, внизу соединенные между собой общим каналом. Меньшая емкость называется камерой сгорания. Она применяется сначала для розжига, затем для горения дров.

Растапливают печь обычно с использованием легковоспламеняющихся материалов, таких как деревянная стружка, щепки, бумага, небольшие сухие веточки. С помощью специальных заслонок в нижнем отсеке топочной камеры можно регулировать силу тяги.

После того как прогреется вся система, включая дымоход и большую камеру, ракетная печь начнет выполнять свои функции по обогреву комнаты. Определить этот момент можно по тому, как гул, возникший в начале, стихнет.

Помещение нагревается от дымового канала, который проходит через комнату или по ее периметру. Продукты сгорания, пройдя по всей протяженности трубы и отдав тепло в помещение, наружу выходят холодными. То есть тепловая энергия по максимуму сохраняется внутри отапливаемой комнаты.

Достоинства и недостатки

Чтобы полностью разобраться с механизмом работы печи-ракеты и приступить к ее изготовлению, стоит изучить все плюсы и минусы подобного оборудования.

Среди главных преимуществ реактивной печи для обогрева дома, сделавшие ее такой популярной, отмечают следующее:

В то же время в работе реактивных печей имеются следующие недостатки:

- для топки простейшего устройства используется только сухая древесина, поскольку наличие дополнительной влаги может привести к неправильной работе агрегата и даст обратную тягу; если использовать топливо с излишней влагой в более сложной конструкции, отопительное устройство не прогреется до температуры, оптимальной для процесса пиролиза;

- во время работы реактивного агрегата есть необходимость постоянно находиться рядом, следя за соблюдением правил техники безопасности;

- мощности печи-ракеты достаточно для поддержания комфортной температуры помещения, но не хватает для парилки, потому в бане ее использовать не удастся.

Кладка своими руками

Мастерам и любителям, кому под силу соорудить такую ракетную печь, необходимо обратить внимание на единственную трудность, которая может возникнуть на пути к цели. Речь идет о получении разрешения на строительство. Что же касается самой работы, с ней справится любой желающий.

Особенность печи состоит в том, что агрегат имеет изогнутую камеру сгорания: в виде буквы J или L. Благодаря такой конструкции огонь движется в горизонтальном направлении, и тепло, дойдя до изгиба трубы, поднимается под действием эффекта турбулентности. В свою очередь возникающая тяга поддерживает интенсивность горения.

Внутри большой камеры имеется тепловой стояк, по которому вверх поднимаются нагретые газы и, отдав часть тепла, снова опускаются по каналам. Вторичное спускание воздуха способствует практически полному выгоранию золы и сажи, что значительно повышает теплоотдачу печи.

Самый распространенный материал для создания реактивной печи своими руками – глина. Однако в наше время вполне уместно использовать другие материалы, например, плитку или камень.

Ракетная печь из кирпича показывает высокий уровень КПД. Пройдя весь путь от камеры сгорания к дымовому каналу, газ, выходящий наружу, под действием высоких температур (от 900 до 1200 градусов) превращается в водяной пар и углекислый газ. При таких показателях осуществляется сгорание сажи.

Для топки печи-ракеты подойдут практически все горючие вещества: вторичные материалы, шишки, ветки, опилки и др.

Если вы хотите, чтобы самодельная печь-ракета моментально отдавала тепло в помещение, колпак требуется оставить свободным, не обмазывая глиной. Если нужно дольше сохранять тепло от горения, в таком случае это изделие стоит изолировать с помощью кирпича или глины.

Порядовка

Первый ряд

выкладывается сплошным. Бруски должны лежать в точном соответствии с показанным на схеме рисунком: это придаст всей основе прочности. Для кладки потребуется 62 красных кирпича.

На изображении хорошо видно соединение трех отделов печи.

Углы на боковых брусках фасада топки срезаются или скругляются: так конструкция будет выглядеть аккуратнее.

Второй ряд. На этом этапе работы закладываются внутренние дымовые каналы, через которые будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичам лежанки. Дымоотводы соединяются с топливником, который также начинает формироваться в этом ряду.

Первый кирпич стенки, разделяющей два канала под лежанкой, срезается по диагонали. Этот «закуток» будет собирать оставшиеся продукты горения, а прочистная дверца, установленная напротив скоса, позволит без труда его очистить.

Для кладки уровня потребуется 44 кирпича.

На втором же ряду монтируются дверцы поддувальной и очистной камер, которые необходимы для периодического приведения в порядок зольного отверстия и внутренних горизонтальных каналов.

Дверцы крепятся с помощью проволоки, которая закручивается на ушках чугунных элементов, а затем размещается в швы кладки.

Третий ряд практически полностью повторяет конфигурацию второго, но с учетом укладки в перевязку. Потому для него также потребуется 44 бруска.

Четвертый ряд.

На этом этапе перекрываются дымоотводы, проходящие внутри лежанки, сплошным слоем кирпича.

Оставляется отверстие топки и формируется канал, который будет отапливать варочную плиту и отводить продукты горения в дымовую трубу.

Кроме того, сверху перекрывается поворотный горизонтальный дымоход, отводящий нагретый воздух под лежанку.

Для кладки уровня нужно подготовить 59 брусков.

Пятый ряд. Следующий этап – это перекрытие выступа печи вторым перекрестным слоем кирпича. Продолжают выводиться дымоотводные каналы и топка. Для работы необходимо 60 брусков.

Шестой ряд. Выкладывается первый уровень подголовника лежанки и начинает подниматься часть печи, на которой будет установлена варочная плита. По-прежнему выводятся дымоотводные каналы. В процессе работы понадобится 17 кирпичей.

Седьмой уровень. Завершается кладка подголовника, для чего используются срезанные наискосок бруски. Поднимается второй ряд основы под варочную панель. На этом этапе потребуется 18 кирпичей.

Восьмой уровень. Производится кладка конструкции печи с тремя каналами. Для этого понадобится 14 брусков.

Девятый и десятый ряды

схожи с предыдущим. Они выкладываются по той же схеме: поочередно и в перевязку.

На каждый из уровней понадобится по 14 брусков.

Одиннадцатый ряд. Продолжается кладка по схеме. Для работы необходимо использовать 13 кирпичей.

Двенадцатый уровень. На этом этапе формируется отверстие для установки дымовой трубы. Проем, подводимый под плиту, снабжается срезанным наискосок бруском для более плавного перетекания нагретого воздуха в соседний канал, ведущий в нижние горизонтальные трубы, расположенные в лежанке. На кладку уровня используется 11 кирпичей.

Тринадцатый ряд.

Формируется основа под плиту, происходит объединение центрального и бокового каналов. Именно по ним горячий воздух будет поступать под плиту, а затем перетекать в вертикальный канал, ведущий под лежанку.

Укладывается 10 кирпичей.

На 13 же ряду готовится основа под сооружение варочной плиты. Для этого по периметру пространства, в котором были объединены два вертикальных канала, настилается жаростойкий материал – асбест. На него размещается цельная металлическая плита.

Четырнадцатый ряд. Перекрывается отверстие для трубы и поднимается стенка, отделяющая варочная плиту от зоны лежанки. Для работы потребуется всего 5 брусков.

Пятнадцатый ряд. Для выполнения этого уровня, поднимающего стенку, также необходимо 5 кирпичей.

На картинке-схеме смоделирован пример использования варочной плиты. В этом случае кастрюля поставлена именно на тот участок поверхности, который будет прогреваться в первую очередь, так как под ним проходит горячий поток воздуха.

После завершения всех описанных в порядовке работ в отверстие, которое находится сзади печи, устанавливается дымовая труба, которая выводится на улицу.

С задней стороны конструкция выглядит вполне аккуратно, потому ее можно установить как около стены, так и посередине комнаты.

Такая печь отлично подойдет для отопления дачного домика. Если же конструкцию и дымовую трубу декорировать отделочными материалами, подобное оборудование может стать оригинальным и функциональным дополнением любого частного дома.

Как можно увидеть, уголок, образовавшийся под разделочной полкой, очень удобен для сушки и хранения дров.

Реактивное устройство с теплой лежанкой

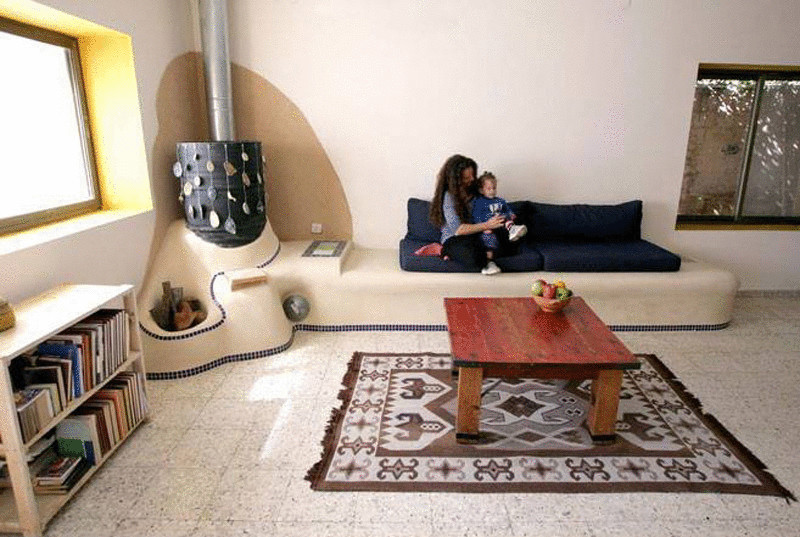

Одна из вариаций подобных отопительных агрегатов – печь-ракета со спальным местом. В ее основе лежит все тот же принцип пиролиза. Отличие заключается в самой конструкции теплообменника. Длинные каналы аппарата сделаны из негорючих материалов и соединены между собой. Размещается эта конструкция под плоскостью лежанки.

Сам выступ является поверхностью из глины, камня или кирпича, внутри которой горячий воздух циркулирует по каналам теплообменника. Во время работы реактивной печи газ, полученный путем пиролиза, движется по трубам под лежанкой, отдает тепло и выводится через дымоход, расположенный на улице. Его высота достигает 3000-3500 мм.

Устройство печи с топкой располагается возле одного из краев лежанки. Часто здесь же присутствует варочная поверхность, с помощью которой самодельная ракетная печь может использоваться и для приготовления пищи.

Каменная или глиняная поверхность лежанки покрывается деревянным настилом или циновкой из бамбука или соломы. Это нужно для комфорта пользователя, ведь лежанка служит ночью спальным местом, а днем – сиденьем. Народы Азии ракетную печь традиционно использовали для приема пищи, оборудовав лежанку специальным низким столиком.

Важно отметить, что такой вид печного устройства довольно экономно расходует топливные ресурсы. Для нагревания агрегата вполне хватает охапки средних по толщине сухих веток. Благодаря тому, что печь-ракета из кирпича долго удерживает тепло, натопив один раз вечером, всю ночь можно наслаждаться созданным комфортом, не заботясь об очередной закладке горючего.

Основные правила топки

Главное требование к работе реактивной печи на дровах, благодаря которому достигается максимальная теплоотдача, – предварительный разогрев. Для этого подойдет бумага, опилки или щепки, подброшенные в топку. После достаточного прогревания конструкции характерные звуки утихнут или изменят тональность: это сигнал того, что можно переходить к закладке основного топлива, которое быстро разгорится от жара, полученного в начале работы.

Контролировать процесс функционирования печи можно благодаря специальным заслонкам, регулирующим тягу. До полного разгорания топлива дверцу топочной камеры или поддувала нужно держать открытой. Когда пламя хорошо разгорится, а печь начнет гудеть, дверцу можно прикрыть. Звуки, издаваемые печным оборудованием, подскажут, что именно нужно делать. Если в процессе топки пламя начнет затухать, то, приоткрыв заслонку, можно помочь печи разгореться с новой силой.

Какие бывают конструкции печей длительного горения? Из этой статьи вы узнаете, чем принципиально отличаются печи длительного горения с вертикальной загрузкой и как повысить их эффективность. Мы расскажем о секретах их изготовления и приведём пошаговые инструкции.

Продолжая тему изготовления и усовершенствования печей длительного горения (ПДГ), мы подробно опишем устройства с вертикальной загрузкой. Преимущества такого варианта:

- Компактная камера сгорания.

- Использование гравитации в работе.

- Более эффективная реализация топлива (дров).

- Низкая температура выброса — не нужно усиленно изолировать дымоход.

- Относительная чистота (бездымность) выброса — меньше проблем с соседями.

Принципиальное отличие таких печей от буржуек и их производных — постепенное сгорание топлива и, как следствие, плавное и равномерное распределение тепла (в буржуйках разгорается сразу вся загрузка).

Две самые популярные разновидности ПДГ — «Бубафоня» и «Ракета» (ракетная печь). В первом случае реализуется энергия от горения древесины под давлением при дефиците кислорода, во втором — реактивный процесс, возникающий при перепаде температур.

«Бубафоня» или поршневая ПДГ

Своё оригинальное название эта печь получила от ника автора, который впервые выложил схему в общий доступ. Является ли он изобретателем этой разновидности, неизвестно. Скорее всего, в той или иной форме она существовала с давних времён, поскольку её действие основано только на законах физики и природы.

Особенность этого варианта ПДГ — постоянное давление поршня, пятка которого балансирует и удерживает постоянную равномерную температуру, не позволяя остывать или перегреваться отдельным участкам.

Конструкция

«Бубафоня» представляет собой нечто вроде цилиндра поршневого ДВС в крайне примитивном виде:

- Камера сгорания (КС). Открытая цилиндрическая ёмкость (бочка, баллон, труба) без люков и с дымоотводом у верхней границы. Размер КС может колебаться от 20 до 240 л.

- Поршень. Стальная труба сечением 75 мм с круглой пяткой на одном конце. Пятка имеет диаметр на 40-50 мм меньше, чем КС, и отверстие под диаметр трубы. В наружной части пятка имеет рёбра для допуска воздуха к участку горения. Функционально эта деталь исполняет роль воздуховода и пресса.

- Крышка. Простая стальная крышка с отверстием для трубы воздуховода.

Простота и надёжность конструкции, а также доступность материала сделали эту печь самой популярной у селян и владельцев гаражей. «Бубафоня» является рекордсменом по длительности горения — КС из бочки 200 л при полной плотной вертикальной загрузке работает 20-24 часа.

Как собрать

1. Отрезаем верхнюю крышку бочки (должна быть не гнилая). Её можно использовать потом под крышку печи. Если это газовый баллон, отрезаем по границе спайки оголовка и стенки. В 20-30 мм от верхнего края вырезаем отверстие дымохода и привариваем канал из трубы 100-120 мм.

2. Воздуховод (ВВ). Для КС любого размера достаточный внутренний диаметр трубы ВВ — 75 мм. Длина ВВ равна высоте КС плюс 200-300 мм.

3. Пятка. Лист 4-6 мм вырезаем в виде круга диаметром меньше камеры сгорания на 30-40 мм.

4. Вырезаем по центру пятки отверстие, равное внутреннему диаметру ВВ плюс 2-3 мм. По краю можно наварить бортик из полосы для устойчивости поршня при загруженной топке.

5. Привариваем на рабочую поверхность пятки уголки 30х30 или 40х40 в виде лучей от центра.

6. Привариваем ВВ к пятке под углом строго 90º с обратной стороны от рёбер.

7. На свободном конце ВВ изнутри навариваем гайку М6. Вырезаем заслонку по сечению ВВ и устанавливаем на винт. Можно использовать магнит подходящего диаметра. Этой заслонкой регулируется подача воздуха в очаг горения.

8. На крышку навариваем полосу 20-30 мм по окружности наподобие бортика.

Извлекаем максимальную пользу

Конвектор. Для отвода тепла от КС (топки) есть простое и эффективное решение, основанное на конвекции воздуха.

Конвекция — вид теплопередачи, в котором тепловая энергия передаётся потоками или струями.

Для устройства примитивного конвектора нам понадобится профилированный лист оцинковки со средней волной, который нужно просто обернуть вокруг камеры сгорания. Волны профиля будут служить каналами, по которым будет проходить воздух. Нагретый от печи, он будет устремляться вверх, а его место займёт холодный воздух, поступающий снизу канала. Если профлиста нет, можно закрепить вокруг топки и дымохода обрезки профиля CD или UD.

Кожух. Ещё одной разновидностью конвектора может быть примитивная коаксиальная система.

Коаксиальный — от латинского со — совместный и axis — ось, т. е. имеющий совместную ось.

Для этого на камеру сгорания навариваем кронштейны длиной 40-50 мм, отступив 50 мм от верха и низа. На них фиксируем лист металла. Толщина здесь не имеет решающего значения, т. к. теплоносителем выступает воздух, а сам кожух нагреваться не будет. Подойдёт тонкая оцинковка, которую можно сделать съёмной.

Длинный ровный дымоход. Если есть возможность без затруднений увеличить длину дымохода внутри помещения, это позволит снимать остатки температуры отработанных газов.

Вентилятор, направленный на ПДГ, эффективно перемешивает воздух, что даст быстрый и равномерный прогрев помещения.

Описанная версия печи имеет один, но существенный недостаток, который можно рассматривать как дань простоте конструкции. Очистка зольника — работа пыльная. Самим зольником служит донная часть КС и выемка золы через борт неудобна, но необходима.

Ещё один нюанс можно назвать разве что «издержкой производства». При использовании бочки стенки топки прогорают относительно быстро. При интенсивной эксплуатации (на высокой температуре) камеру сгорания придётся заменить через 3-4 сезона. Но и здесь простота обеспечивает успех — достаточно подыскать такую же бочку. Газовый баллон в этом случае будет служить десятки лет.

«Ракета» или реактивная печь (РП)

Ещё одна разновидность энергоэффективных печей известна под названием «Ракета» или «Ракетная печь». Звучное имя она получила из-за реактивного процесса, основанного на теплообмене при значительном перепаде температур (и возникающей при этом тяге), который реализуют в том числе и в ракетных реактивных двигателях. Это природное явление вписано в базовые законы физики благодаря своей безотказной работе.

Конструкция

РП всегда имеет «колено» не более 90° в том или ином виде. То есть дымоход расположен под прямым или острым углом к дну топки. Обязательно наличие воздуховода (ВВ), который часто располагается смежно (через стенку) с топкой.

Принцип работы и преимущества

Главное отличие РП от описанных ранее печей — температура концентрируется не в топке, а в потоке воздуха, который находится в постоянной динамике. Непрерывная тяга, возникающая в месте нагрева (колено), заводит кислород с потоком воздуха для горения в топку через ВВ, в топке воздух получает тепловую энергию от сгорания топлива и отдаёт её в месте перепада температуры (колено и «окрестности»), благодаря чему тяга поддерживается.

В постоянном режиме РП не требуется регулировка подачи воздуха — природное стремление к балансу процессов обеспечивает тягу ровно такой силы, какая требуется для реализации температуры в топке. Выход отработанных газов проходит также естественно — давлением разогретого воздуха (поэтому РП не требует высокой трубы дымохода).

Эффект реактивности теплового потока мы будем реализовывать поэтапно, всё более усложняя конструкцию.

Этап первый. Поток в чистом виде

Как мы уже выяснили, основным элементом и условием существования потока служит колено канала. Сварив под углом 90° две трубы диаметром от 150 мм, соотносящиеся как 1/2, мы получим готовую «ракетную» топку с патрубком дымохода. Короткий участок — горизонтальный, длинный — вертикальный. Если развести огонь в горизонтальном, пламя будет выходить по вертикальной трубе.

Примитивный вариант подачи вторичного воздуха можно организовать, установив внутри топки на кронштейны лист металла — очаг будет отделён от воздуховода. При этом воздух, проходящий по нему, будет попадать в угол колена, что позволяет называть его вторичным. Такому устройству можно приваривать ножки и ставить на верхний канал решётку для сковороды.

Этап второй. «Ракетная буржуйка»

За основу берём конструкцию, описанную выше, и добавляем ещё один элемент — горизонтальный участок (канал). Прямоугольное сечение каналов будет удобнее в эксплуатации, чем трубы.

Ракетная буржуйка: 1 — пластина; 2 — область нагрева и теплообмена; 3 — поток воздуха

Ракетная буржуйка: 1 — пластина; 2 — область нагрева и теплообмена; 3 — поток воздуха

Воздуховод в данном случае может располагаться произвольно — главное, чтобы по нему проходил воздух. Это могут быть «щёчки», параллельные боковым стенкам загрузочного люка, или пластина на рёбрах по нижней стенке.

Далее к колену присоединяем дымоход из стальной трубы (он же — остаточный теплообменник) и устраиваем крышку. Точно описать конструкцию сложно, поскольку чаще всего её исполняют из подручных материалов. Важно понять и реализовать сам принцип образования потока.

Этап третий. Система с вертикальным теплообменником

Идея заключается в устройстве стального теплообменника с толстыми стенками на пути прохода горячего потока.

Конструкция представляет собой элемент из второго этапа, увеличенный в размерах, на котором вместо вертикальной трубы будет располагаться пустая ёмкость для сухого теплообмена (в идеале — пустой газовый баллон). В этом случае канал дымохода должен быть расположен соосно горизонтальному элементу.

Сам горизонтальный элемент (топка) может быть исполнен в разном виде — корпус печки, труба или короб. Он может служить предварительным теплообменником (если имеет достаточно большой размер). Для продолжительного (до 4-х часов) непрерывного горения нужно увеличить топливный отсек. Он может быть до 600 мм в высоту и принимать поленья вертикально. Горение будет происходить в нижней их части, и под собственным весом они будут прогорать постепенно.

Ракетная печь с теплообменником: 1 — зольник; 2 — холодный воздух; 3 — топливный отсек; 4 — крышка; 5 — дрова; 6 — граница пламени; 7 — область горения; 8 — теплообмен; 9 — дымоход; 10 — баллон

Ракетная печь с теплообменником: 1 — зольник; 2 — холодный воздух; 3 — топливный отсек; 4 — крышка; 5 — дрова; 6 — граница пламени; 7 — область горения; 8 — теплообмен; 9 — дымоход; 10 — баллон

Подача первичного воздуха будет производиться через дверцу в районе топки, которая будет служить ревизионным люком для очистки. Вторичный — через отверстие или канал на колене, либо по каналу в топливном отсеке.

Этап четвёртый. Устанавливаем инжектор

Выше упоминались прообразы каналов подачи вторичного воздуха. На этом этапе мы установим отдельный канал для полноценного снабжения пламени кислородом на этапе дожигания топлива.

Для этого потребуется стальная труба диаметром 12-15 мм, изогнутая в форме канала, который получился из элементов системы. С одной стороны её нужно заглушить и просверлить в стенке 6-8 отверстий 5-6 мм на участке в 100 мм. Затем следует установить трубку таким образом, чтобы она проходила через всю систему, а её «глухой» конец с отверстиями находился в месте, куда достаёт пламя. Открытый конец должен выходить в «холодной» части системы и иметь доступ воздуха. Нагретый металл трубки создаст тягу, и свежий воздух будет подаваться на дожиг.

Варианты установки инжектора: 1 — зольник; 2 — холодный воздух; 3 — топка; 4 — топливный отсек; 5 — инжектор; 6 — граница пламени; 7 — теплообменник

Варианты установки инжектора: 1 — зольник; 2 — холодный воздух; 3 — топка; 4 — топливный отсек; 5 — инжектор; 6 — граница пламени; 7 — теплообменник

Этап пятый. Турбонаддув

К инжектору подключается воздушный насос (возможно, старый пылесос). Сам инжектор должен иметь бóльшую пропускную способность, чем при естественном снабжении. При включении насоса поток свежего воздуха создаёт избыточное дополнительное давление, и тяга усиливается пропорционально поданной мощности. Это обеспечивает повышение температуры теплообменника.

Этот способ известен мастерам с древних времён — функцию воздушного насоса выполняли кузнечные меха.

Принимая меры для развития ракетной печи, помните, что система должна быть гармоничной — все элементы нужно балансировать, иначе — перегрев и прогорание металла.

Пиролизная ракетная печь из консервных банок своими руками

Походная горелка-«щепочница» всегда пригодится, тем более что для неё не нужно специальных материалов и навыков. Изготовить её сможет даже подросток. Однако для того, кто впервые взялся за решение вопроса отопления «ракетными» печами, это будет хорошей практикой, т. к. принцип работы идентичен:

- Берём две жестяные банки разного диаметра и высоты (разница на 20-25 мм).

- Вырезаем отверстие, равное диаметру меньшей банки в дне большей банки.

- Делаем сеть отверстий в дне меньшей банки.

- Делаем пояс отверстий на стенке меньшей банки в 1/5 её высоты от открытого края.

- Делаем пояс отверстий на стенке большей банки в 1/7 её высоты открытого края.

- Вставляем меньшую банку в дно большей так, чтобы дно меньшей подходило к открытому краю большей. Горелка готова.

Вы наверно уже догадались, что, в принципе, это коаксиальная система газопровода. Добавляя к такой горелке разные приспособления, можно увеличить объём топливного отсека или кипятить воду.

Если в стенке большей ёмкости вырезать отверстие под канал и установить вентилятор, получится не что иное, как РП с турбонаддувом.

Используя этот «карманный» вариант, можно проводить эксперименты и сравнительные замеры — как горит материал сам по себе и как с применением вторичного воздуха.

Уважаемые посетители сайта « » сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию по самостоятельной сборке походной печи-ракеты своими руками без применения сварки. Реактивная печь появилась сравнительно недавно и была придумана заграницей, но за короткий период времени заручилась в нашей Стране народной любовью и уважением, в особенности среди туристов, рыбаков и охотников и конечно же Данная печь отличается своей экономичностью в потреблении дров и отдачей на выходе максимального количества тепла за счет реактивной тяги созданной самой конструкцией печи. С ее помощью можно в короткий срок приготовить пищу, вскипятить чайник, что в условиях похода очень важно.

Конструкция реактивной печи очень простая-это вертикально расположенная труба (она же корпус и дымоход) и примыкающая под углом топка разделенная внутри пластиной на две части (верх для загрузки дров, низ для доступа воздуха к очагу горения) таким образом образуется реактивная тяга, от сюда и громкое название « «.

Представленная печь сделана с расчетом на компактность, так как в походе очень важен каждый грамм груза и место в рюкзаке. Для ее изготовления был взят использованный баллон из под гелия (можно использовать огнетушитель) у него спилена верхняя часть, а сбоку пропилено технологическое отверстие под установку топки, конструкция полностью разборная и все детали в походном положении находятся внутри корпуса. Напоминаем что при ее изготовлении сварочный аппарат не нужен, что по максимуму упрощает процесс создания.

Давайте рассмотрим все этапы сборки реактивной печи.

Материалы

- баллон из под гелия или же использованный огнетушитель

- квадратная труба

- металлическая перфорированная пластина

- болты и гайки

- металлический лист 1-2 мм

Инструменты

- болгарка (УШМ)

- дрель

- плоскогубцы

- баллончик с термостойкой краской

Пошаговая инструкция по созданию походной реактивной печи-ракеты .

Для начала давайте рассмотрим чертеж отечественной печи «Робинзон» тоже отличная конструкция, но сварная, а представленная ниже намного универсальна и по праву считается походной печью.

Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы.

Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы.

Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку.

Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку. Опорные ножки для топки.

Опорные ножки для топки. Собираем все детали в единое целое.

Собираем все детали в единое целое.

В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается.

В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается. Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку.

Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку.

Вот кстати штырь в походном положении.

Вот кстати штырь в походном положении. Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно 😉

Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно 😉 Дополнительно был натянут тросик для фиксации топки.

Дополнительно был натянут тросик для фиксации топки. Вот такая замечательная печь получилась, ее преимущество в том что она экономична, компактна, разборная.

Вот такая замечательная печь получилась, ее преимущество в том что она экономична, компактна, разборная.

Данная конструкция выполнена без применения сварки, что максимально упрощает процесс сборки тем людям кто не имеет сварочного аппарата или же не умеет пользоваться сваркой. Надеемся наш материал был вам полезен. Так же можете посмотреть видео печи в действии. Приятного просмотра!

Данная конструкция выполнена без применения сварки, что максимально упрощает процесс сборки тем людям кто не имеет сварочного аппарата или же не умеет пользоваться сваркой. Надеемся наш материал был вам полезен. Так же можете посмотреть видео печи в действии. Приятного просмотра!

Сейчас создано немало печей, которые используют в качестве топлива дрова. Особое место среди них занимают так называемые реактивные (ракетные) агрегаты, которые имеют специфические особенности, незаменимые в определенных эксплуатационных условиях. О них и поговорим.

Ракета – настоящий диво-агрегат!

Печь ракета представляет собой отопительно-варочную систему, которая функционирует на дровах, славится своими высокими техническими показателями и имеет простую конструкцию. Принцип работы такого агрегата длительного горения основан на том, что образующиеся при сжигании топлива газы попадают в особый колпак, в котором полностью сгорают. За счет этого температурные показатели печки существенно увеличиваются, а величина давления уменьшается. Причем сажа в реактивной отопительной системе не образуется.

Циклы сжигания нагретых газов повторяются постоянно (пока печь топится). Это приводит к переходу системы в режим максимальной тяги. Ее конкретная величина определяется особенностями самодельного агрегата. Если отопительное устройство будет собрано по-настоящему правильно, температура в его колпаке может достигнуть 1200 °С. В этом случае все используемое топливо сгорает без остатка. Немаловажно и то, что нагретый колпак разрешается применять в качестве варочной поверхности. На ней можно сушить фрукты, греть воду, готовить пищу.

Изначально интересующая нас печка проектировалась для использования в сложных (например, в походных) условиях. Из-за этого ее конструкции выдвигались особые требования. В итоге получился уникальный агрегат, который:

- дает возможность приготовления пищи в местностях, где нет газа и электричества;

- качественно обогревает помещение;

- сберегает тепло на протяжении 6–8 часов (минимум) после прогорания дров;

- имеет высокий коэффициент полезного действия;

- достаточно безопасен в использовании.

Кроме того, ракета имеет конструкцию, которая позволяет докладывать в топку новую порцию дров без остановки процесса горения. Эксплуатация агрегата с подобными возможностями, конечно же, приходится по душе любому человеку. Это и обуславливает высокую популярность описываемых систем отопления как среди любителей активного отдыха на природе, так и среди обычных дачников, которые нуждаются в неприхотливых и эффективных печках.

Важный момент. Если вы планируете создать своими руками самый простой реактивный агрегат, его можно будет топить только сухими дровами. Влажная древесина может стать причиной появления обратной тяги. Впрочем, и растопку более сложных ракет не рекомендуется производить влажными дровами, так как они не смогут обеспечить высокую температуру, требуемую для сжигания нагретых газов.

Описываемые отопительные устройства запрещено бросать без надзора. Растопили печь, дождитесь, пока топливо полностью не прогорит. Еще один недостаток ракетного оборудования – невозможность отопления с его помощью частных бань (в частности, их парильных отделений). Связано это с тем, что реактивный агрегат дает очень мало инфракрасного тепла, а именно оно и требуется для принятия банных процедур. Других минусов у ракет, пожалуй, и нет.

Виды реактивных отопительных установок – что нужно вам?

Самые простые ракеты делаются из практически любых жестяных емкостей. Портативную печку можно изготовить из ведра, банки, в которой хранилась краска, и так далее. Такие системы идеальны для пикника на природе, они часто используются на стройплощадках. Простые печи не подходят для обогрева помещений. Ими пользуются исключительно для приготовления пищи, подогрева воды. Ракету, сделанную из ведра, можно топить мелкой лучиной, сухими шишками и листвой, пучками веток. В такой печке продукты сгорания не успевают образовать древесный горючий газ. Они сразу уходят в дымоход.

Более сложные отопительные конструкции создаются из старого газового баллона или из металлической бочки и кирпича. Эти печи обязательно снабжаются стояком для повышения тяги и расположенным горизонтально дымоотводящим трактом. Существуют и ракеты полностью из кирпича. Они могут оснащаться сразу несколькими дымоходами и применяться для отопления больших помещений и нагрева пола. А при желании реально соорудить даже полноценную печь-лежанку.

Мы расскажем, как самостоятельно сделать все указанные типы реактивных устройств для отопления. А начнем наш мастер-класс с самого простого – с изготовления элементарной садово-походной печки из двух жестяных емкостей (ведер, банок). Кроме них нам понадобятся стальные хомуты сечением 10 см, уголки из металла, болгарка, труба для дымохода из нержавейки, ножницы для металла, щебенка. Схема работ будет следующей:

- 1. Берем два ведра. Из емкости меньшего объема (диаметра) делаем крышку для нашей ракеты. Вырезаем в ведре отверстие. Оно необходимо для организации дымохода.

- 2. В большем ведре вырезаем внизу еще одно отверстие. К нему мы подсоединим топку. Все операции выполняем ножницами по металлу, загибая образующиеся лепестки (куски жести) внутрь.

- 3. Из трубы и уголков сооружаем прямоток. Вставляем его в ведро, а затем, используя хомут, соединяем с загнутыми лепестками.

- 4. Засыпаем щебенкой пространство между прямотоком и корпусом отопительного устройства. Этот стройматериал станет играть роль аккумулятора тепла и одновременно теплоизолятора.

- 5. Надеваем второе ведро на печку.

- 6. Сгибаем из проволоки небольшую конфорку, на которую можно будет устанавливать посуду с водой и пищей.

Желательно покрасить портативную ракету любой краской с высоким уровнем жаростойкости. После высыхания можем использовать элементарную варочную печку. Обратите внимание! Розжиг ракеты осуществляется через патрубок, отходящий от прямотока.

Печка из бочки и кирпичей – и варит, и отапливает!

Возведение стационарной ракетной установки требует ощутимо больших затрат средств и времени. Подготавливаем такие материалы и инструменты: дымоходную металлическую трубу, красный (обязательно жаростойкий) кирпич, лопату, старое барбекю, щетку по металлу, кельму, цемент и песок (лучше сразу купить готовую к применению смесь этих материалов), арматурные прутки, немного перлита, самана и керамзита, жаростойкую краску, бочку на 200 л. Приступаем к сооружению печи из кирпича и металлической бочки:

- 1. Роем в полу яму глубиной 0,3–0,5 м. В нее мы спрячем горизонтальный дымоход, без которого реактивная установка не будет работать.

- 2. Обжигаем 200-литровую бочку, тщательно очищаем ее. Монтируем в емкости фланец, который будет соединять ее с дымоходом. После этого наносим на емкость несколько слоев жаропрочной краски. Подготовленную таким образом бочку мы используем в качестве колпака отопительного агрегата.

- 3. Обустраиваем фундамент. Делаем простую опалубку из досок, углубляем в грунт на участке монтажа печи 2–3 кирпича. Сверху размещаем арматурные прутки. Затем укладываем кирпичи в нижней части топочной камеры (по всему периметру). Заливаем конструкцию цементно-песчаным раствором.

После того как заливка высохнет, приступаем к кладке. Она выполняется при помощи . Выводим первый ярус кладки вверх. Нам нужно оставить лишь отверстие для топки. На второй линии формируем канал (нижний) отопительной конструкции. Его следует перекрыть на третьем ярусе, причем таким образом, чтобы у нас осталось два отверстия. Одно из них предназначено для вертикального канала, второе – непосредственно для топочной камеры.

Далее монтируем в бочку тройник для очистки дымохода. Устанавливать его необязательно, но желательно, если вы планируете пользоваться печкой достаточно долгое время. После этого кладем вертикальный канал. Подымающийся участок конструкции (его диаметр берем около 18 см) выкладываем по технологии "сапожок". Затем на восходящую часть печи надеваем старый водогрей. Все пустоты, которые останутся после этой операции, заполняем перлитом.

Теперь замазываем основу кожуха ракетного агрегата глиной и окружаем мешками с песком основание нашей конструкции. Все оставшиеся свободными участки заполняем керамзитом. Подсоединяем к сооружению трубу-дымоход, переворачиваем бочку-кожух и натягиваем ее на восходящую часть печки. Финал работ – обкладка дымохода песком в мешках и засыпка их керамзитом. Потом придаем конструкции требуемую форму при помощи глины (шамотной), монтируем в горловину самодельной ракеты решетку для барбекю и накрываем ее крышкой.

Последний шаг – заделка имеющихся швов на печи. В принципе, мы уже можем делать пробный запуск нашей конструкции. Но специалисты советуют дополнительно подвести с улицы к печке отдельный воздуховод. Это важно. Отопительной ракете для нормального функционирования требуется много воздуха. В помещении его будет недостаточно. А уличный воздуховод гарантированно решит эту проблему.

Ракетное отопление из баллона – поработаем со сварочным аппаратом

Для сооружения ракеты выбираем жаропрочный и невзрывоопасный баллон. Оптимально для этих целей подходит цельнометаллический 50-литровый резервуар, в котором хранят пропан. Такой баллон имеет стандартные размеры: высота – 85 см и сечение – 30 см.

Такие параметры идеальны для самостоятельного изготовления печи. Скромные размеры и небольшая масса баллона не затрудняют работу с ним. При этом в готовой ракете разрешается сжигать любое древесное топливо. Можно также брать пропановые баллоны на 27 либо 12 л. Из них получаются компактные переносные печки. Но мощностные показатели подобных устройств невелики. Использовать их для обогрева комнат, дачных домиков нецелесообразно.

Для строительства печи кроме баллона потребуются:

- трубы из стали сечением 15, 7 и 10 см (первые две пойдут на организацию вертикального внутреннего канала, третья – на дымоход);

- профильное трубное изделие 15х15 см (из него мы сделаем загрузочный отсек и топливник);

- 3-миллиметровый по толщине лист металла;

- плотное (100 и более кг/куб. м) волокно из базальта (оно будет выполнять функцию теплоизоляционного материала).

В интернете представлены различные чертежи для создания печки из баллона. Мы предлагаем руководствоваться этой схемой.

Алгоритм изготовления ракетной баллонной установки прост. Сначала стравливаем весь газ из емкости. Затем выворачиваем вентиль, наполняем резервуар водой (доверху) и обрезаем по шву верхнюю его часть. Вырезаем с двух боковых сторон газового баллона окошки, которые требуются для подключения дымохода и монтажа топливной камеры.

После этого вставляем профильное трубное изделие в емкость, соединяем ее с каналом (вертикальным). Последний выводим через дно резервуара. Далее выполняем все необходимые действия, ориентируясь на представленный чертеж, а также на видео, которое мы предлагаем домашним мастерам для ознакомления.

В конце работ привариваем обрезанную часть емкости на ее место, анализируем все полученные швы на проницаемость. В сделанную конструкцию нельзя допускать бесконтрольного попадания воздуха. Если швы надежные, подсоединяем к самодельной системе дымовую трубу. К днищу баллона-ракеты привариваем ножки. Устанавливаем печку на стальной лист с параметрами 1,5х1 м. Агрегат готов к применению!

Печь-лежанка – для любителей особого комфорта

Отопительный агрегат с местом для сна и отдыха оснащается специальным теплообменником. Его каналы соединяются между собой. Делают их из негорючих материалов. Теплообменник устанавливается под плоскостью лежанки. Конструкция такой печи очень продуманная и сравнительно сложная. Непосредственно лежанка – это поверхность из кирпича либо камня и глины. Когда печка горит, нагретый газ перемещается по теплообменным каналам, отдает вверх тепло, а затем удаляется через дымоотводящий тракт за пределы дома. Высота дымохода делается в пределах 3–3,5 м. Печь монтируется у края лежанки (с одной из сторон). В большинстве случаев она оснащается поверхностью для готовки пищи. Подробный чертеж этой системы представлен ниже.

.jpg)

Элементы печи на схеме:

- поддувало – 1а;

- топливный бункер – 1б;

- канал для вторичного воздуха – 1в;

- жаровая труба – 1г;

- райзер (первичный дымоход) – 1д.

Топливная камера снабжается глухой крышкой, поддувало – спецрегулятором для настройки количества подаваемого воздуха. Жаровая труба имеет протяженность 15–20 см. Канал вторичного воздуха необходим для полного сжигания газов. Сечение райзера – 7–10 см. Дымоход диаметром 10 см рекомендован для случаев, когда мы хотим получить наибольшую мощность ракеты. А райзер с сечением 7 см обеспечивает оптимальный показатель полезного действия печки. Жаровая труба и первичный дымоход нуждаются в качественной теплоизоляции.

Корпус ракеты мы будем делать из газового баллона, хотя можно использовать и металлическую бочку. Под крышку корпуса (2а) первичный дымоход подает нагретый воздух, а нагретые газы, выходящие из райзера, нагревают варочное приспособление (2б). Другие элементы корпуса:

- нижняя часть (2д);

- каналы теплообмена (2г);

- обечайка – металлическая изоляция дымохода (2в);

- выход в камеру очистки (2е).

Дымоотводящая магистраль на всем протяжении должна быть абсолютно герметичной. На высоте 1/3 от верхнего окончания барабана (корпуса) газы имеют уже невысокую температуру. Они успевают остыть. Примерно от указанной высоты ракета-лежанка футеруется (до самого пола). Под этим процессом понимают теплоизоляцию печи специальными составами. Вторая камера очистки на схеме (3а) нужна для удаления нагара с борова (4) – теплообменника. Она обязательно оснащается герметичной дверкой (3б). Теперь, когда мы разобрались с конструкцией лежанки, можем приступать к ее сооружению.

Строим ракету с местом для сна – первые шаги самые важные!

Перед началом работ замешиваем все необходимые составы:

- Печную глину (обозначение 5б на схеме), которая соединяется со щебнем. Этот состав играет роль главного теплоизолятора.

- Саман (5а). Представляет собой композицию соломы и любой имеющейся под рукой глины, разбавленную водой до сравнительно густой консистенции.

- Посеянный песок (5г).

- Жаропрочную футеровку (5в). Ее делают из равных частей шамотного песка и глины.

- Глину средней жирности (5д). Она применяется для кладки ракеты.

Делаем постель для нашей лежанки. По сути, нам нужно сбить щиты высокой прочности под лежанку и непосредственно под печку. Каркас сооружений изготавливаем из деревянных брусков 10х10 см. Ячейки каркаса делаем с размерами 60х120 см (под постель) и 60х90 см (под отопительную установку). Затем обшиваем полученный скелет 4-сантиметровой . А фасад лежанки можно будет отделать позже листами гипсокартона.

Изделия из древесины перед монтажом желательно обработать Биоцидом, после чего нанести на них два слоя водной эмульсии.

Настилаем на пол, где будем ставить отопительную ракету, базальтовый картон толщиной 4 мм. По форме и геометрическими показателям он обязан быть аналогичным характеристикам постели. Сверху на базальтовую подкладку устанавливаем железный кровельный лист. Перед топкой из-под агрегата он станет выходить примерно на 25 см. Монтируем сделанную ранее постель на подготовленное для нее место. На стене на высоте 13 см выше уровня лежанки (в одном из ее концов) пробиваем отверстие. Оно нужно для устройства дымохода.

Следующий этап – монтаж опалубки по периметру постели и заливка установленной конструкции саманом. Поверхность смеси аккуратно разравниваем, используя правило. Ждем 14–20 дней, пока саман не застынет. За это время можно сделать корпус отопительного сооружения из газового баллона по описанной ранее схеме. Топочные детали ракеты (поддувало, жаровой канал, камера) свариваем в единую конструкцию с емкостью из-под газа и обмазываем жаропрочной футеровкой. Важно! Состав наносим сплошным слоем только внизу. Верхнюю часть и бока конструкции раствором не обрабатываем.

Далее монтируем еще одну опалубку под участком, где будет стоять ракета. Она позволит нам сделать жаростойкую теплозащиту печки. Высота опалубочной конструкции – около 10 см. Заливаем ее смесью щебня и печной глины. Затем поочередно делаем:

- 1. Обечайку. Сгибаем ее из листа стали либо используем готовую трубу сечением 15–20 см.

- 2. Топочную конструкцию.

- 3. Очистную камеру. Этот элемент делаем из 1,5-миллиметровой стали-оцинковки. Сбоку прорезаем проем сечением 16–18 см. В него впоследствии войдет дымоходная труба.

Завершение работ – теплая лежанка получится на славу!

Барабан из газового баллона надеваем на первичный дымоход. На дно установленного корпуса выкладываем печную глину, формируя при помощи шпателя наклонную поверхность (около 7°), которая направлена к окну очистного отсека. Потом надеваем на дымоход металлический кругляк. Его следует вдавить в глиняный состав. Затем натягиваем на райзер обечайку и обмазываем ее глиной средней жирности. Следующие действия таковы:

- 1. Футеруем дымоход изнутри. Используем песок. Его следует засыпать отдельными слоями. Каждый из них смачиваем и трамбуем. Общее число слоев – 7. На песок сверху накладываем 5 см среднежирной глины.

- 2. Ставим прочистную коробку, обмазывая ее нижнюю и боковые поверхности глиной. В отверстие барабана монтируем проем переходного канала, максимально сильно придавливаем его. Все оставшиеся зазоры заделываем глиной. Нужно добиться полной герметичности этого узла печки.

- 3. По контуру (внешнему) постели монтируем очередную опалубку. Она должна возвышаться над краем отверстия для борова примерно на 9 см. Заливаем опалубку саманной смесью.

- 4. Растягиваем по всей длине ракеты-лежанки гофротрубу. Подключаем один конец гофрированного изделия к отделению очистки.

- 5. Укладываем спиралью закрепленную гофротрубу и вставляем ее второй конец в дымоходный выходной проем, закрепляя место соединения глиняным составом.

- 6. Обрабатываем боров по всей длине раствором самана, уплотняем это покрытие.

- 7. Фиксируем крышки корпуса и камеры очистки болтами, под которые устанавливаем резиновые прокладки.

- 8. Обмазываем барабан саманом (не трогаем только верхнюю часть) слоем около 10 см.

Примерно через 17 дней саман засохнет. Мы сможем убрать опалубку, нанести на барабан специальную эмаль, которая выдерживает нагрев до 750 °С. Потом спецы советуют обработать саманную поверхность лаком на основе акрила (желательно в два слоя). Такое покрытие предохранит конструкцию от влаги и сделает печку внешне весьма привлекательной.

Подогреваемая лежанка сделана. Испытываем наше сооружение перед началом его полноценной эксплуатации. Проверка осуществляется элементарно. Закладываем в топку немного бумаги, поджигаем ее, следим за поведением ракеты. Если все нормально – никаких пугающих звуков нет, подкладываем дрова. Через некоторое время агрегат станет гудеть. В этот момент закрываем поддувало печи. Ждем. Когда гудение сменится ласковым шепотом (мягкий звук работающей печки), приоткрываем поддувало. Далее используем отопительную установку по ее прямому назначению.

На сегодняшний день придумано множество видов печей самых разнообразных конструкций. В отношении большинства из них действует правило: чем выше характеристики агрегата - тем больше умения и опыта требуется от изготавливающего его мастера. Но правил без исключений, как известно, не бывает. В данном случае разрушителем стереотипов является печь-ракета - весьма продуманный экономичный теплогенератор с незатейливой конструкцией, который не требует от исполнителя каких-то особых навыков. Последнее обстоятельство объясняет популярность «ракеты». Наша статья поможет читателю понять, в чём состоит изюминка этого чуда техники, и научит изготавливать его своими руками из подручных материалов.

Что такое печь-ракета и чем она хороша?

Печь-ракета или реактивная печь получила свои впечатляющие названия только за характерный звук, который она издаёт при нарушении режима эксплуатации (избыточная подача воздуха в топку): он напоминает рёв реактивного двигателя. Вот и всё, больше ничего общего с ракетами у неё нет. Работает она, если не вдаваться в детали, так же, как и все её сёстры: в топке горят дрова, дым выбрасывается в дымоход. В норме печь издаёт тихий шелестящий звук.

Вариант обустройства реактивной печи

Откуда же берутся эти загадочные звуки? Расскажем обо всём по порядку. Вот что следует знать о ракетной печи:

- По назначению она является отопительно-варочной.

- «Ракета» может быть оборудована таким важным и нужным элементом, как лежанка. Печи других видов с такой опцией (русская, колпаковая) являются гораздо более громоздкими и сложными.

- По сравнению с обычными металлическими печами время работы на одной закладке топлива несколько увеличено - с 4 до 6 часов. Это объясняется тем, что данный теплогенератор создан на основе печи с верхним горением. Кроме того, благодаря наличию саманной штукатурки, печь после топки отдает тепло ещё в течение 12 часов.

- Печь разрабатывалась для эксплуатации в полевых условиях.

Преимущества конструкции

- Энергонезависимость.

- Простота конструкции: применены самые доступные детали и материалы, при необходимости упрощённую версию печи-ракеты можно собрать за 20 мин.

- Способность работать с достаточно высокими характеристиками на низкокачественном сыром топливе: коре, щепе, тонких сырых ветках и пр.

Принцип действия ракетной печи предоставляет пользователю определённую свободу в выборе её дизайна. Кроме того, агрегат можно соорудить таким образом, что на виду останется только небольшая его часть и в смысле эстетики интерьеру помещения будет нанесён минимальный урон.

Как видно, реактивной печи есть чем похвастаться. Но в первую очередь любителей печного дела привлекает сочетание простоты конструкции и неплохих, хотя и не самых высоких, характеристик при работе на бросовом топливе. Эти самые характеристики - изюминка «ракеты». Попробуем понять, как удалось добиться таких показателей.

КПД твердотопливного теплогенератора зависит от многих факторов, но едва ли не самым определяющим является степень дожигания пиролизных газов. Появляются они вследствие термического разложения органического топлива. От нагрева оно как бы испаряется - большие углеводородные молекулы распадаются на маленькие, образующие горючие газообразные вещества: водород, метан, азот и др. Эту смесь часто называют древесным газом.

Небольшая печь-ракета

Жидкое топливо, например, отработанное масло, распадается на древесный газ практически сразу и он сгорает тут же - в топке. А вот с древесным топливом дело обстоит иначе. Распад твёрдых веществ на пригодный для сжигания летучий продукт - древесный газ - происходит в несколько этапов, причём промежуточные ступени тоже имеют газообразную форму. То есть мы имеем следующую картину: сначала из древесины выделяется некий промежуточный газ и для того, чтобы он превратился в газ древесный, то есть распался ещё больше, необходимо продлить воздействие на него высокой температуры.

И чем более влажным является топливо, тем более «затянутым» становится процесс полного распада. Но газы-то имеют свойство улетучиваться: в обычной печи промежуточная фаза по большей части высасывается тягой в дымоход, где она остывает, так и не успев превратиться в древесный газ. В результате вместо высокого КПД мы получаем нагар из тяжёлых углеводородных радикалов.

В печи-ракете, наоборот, созданы все условия для окончательного распада и дожигания выделяющихся промежуточных газов. В сущности, применён очень простой приём: сразу за топкой имеется горизонтальный канал с хорошей теплоизоляцией. Газы в нём движутся не так быстро, как в вертикальной трубе, а толстая теплоизолирующая шуба не даёт им остыть. Благодаря этому, процесс распада и дожигания осуществляется в более полном объёме.

На первый взгляд такое решение может показаться примитивным. Но простота эта обманчива. Инженерам и исследователям пришлось немало повозиться с расчётами, чтобы увязать необходимую силу тяги с оптимальным режимом горения и многими другими факторами. Таким образом, печь-ракета является очень тонко настроенной теплотехнической системой, при воспроизведении которой очень важно соблюсти правильное соотношение основных параметров.

Если изготовление и регулировка агрегата были выполнены правильно, газы будут двигаться как положено, издавая при этом лёгкий шелест; при нарушении режима или неправильной сборке печи вместо устойчивого газового вихря в газоходе образуется нестабильный, с многочисленными локальными завихрениями, вследствие чего будет слышен ревущий ракетный звук.

Недостатки

- Реактивная печь управляется вручную, к тому же пользователю постоянно приходится следить за ней и осуществлять регулировку.

- Поверхность некоторых элементов нагревается до высоких температур, так что при случайном прикосновении пользователь может получить ожог.

- Область применения несколько ограничена. К примеру, реактивная печь не может использоваться в бане, так как она не способна быстро прогреть помещение.

Следует учитывать и ещё одно обстоятельство. Его нельзя считать недостатком печи, это, скорее, важная особенность. Дело в том, что «ракета» была изобретена в США. А граждане этой страны, где любая идея может принести хороший заработок, не столь охотно делятся своими наработками, как это было принято, к примеру, в Советском Союзе. На большинстве чертежей и схем, получивших распространение, не отображена или искажена важнейшая информация. К тому же к некоторым применяемым в ней материалам у нас просто нет доступа.

В результате у домашних мастеров, особенно тех, кто не владеет тонкостями печного дела и теплотехники, вместо полноценной реактивной печи зачастую получается некое устройство, которое поглощает топливо в огромных объёмах и постоянно зарастает копотью. Таким образом, полная информация о ракетной печи народным достоянием пока не стала и к заморским картинкам следует относиться с большой осторожностью.

Вот, например, популярная у нас схема реактивной печи, которую многие пытаются использовать в качестве образца.

Чертёж: как устроена печь

Чертёж мобильной печи-ракеты

На первый взгляд всё кажется понятным, на самом же деле многое осталось «за кадром».

Например, огнеупорная глина просто обозначена термином Fire Clay - без указания сорта. Не указано массовое соотношение перлита и вермикулита в смеси, из которой выложены тело печи (на схеме - Core) и футеровка элемента под названием Riser. Также на схеме не уточняется, что футеровка должна состоять из двух частей с различной функцией - теплоизолятора и теплоаккумулятора. Не зная об этом, многие пользователи делают футеровку однородной, из-за чего характеристики печи существенно падают.

Разновидности реактивных печей

На сегодняшний день существует только два вида печей этого типа:

- Полноценная стационарная отопительно-варочная ракетная печь (её ещё называют большой).

- Малая ракетная печь: применяется для приготовления пищи в тёплое время года. В отличие от первого варианта является переносной и имеет открытую топку (предполагается использование на открытом воздухе). Очень популярна среди туристов, так как имеет компактные размеры и при этом способна развить мощность до 8 кВт.

Устройство малой печи-ракеты

Как уже говорилось, реактивная печь проста в изготовлении, поэтому мы рассмотрим полноценный вариант.

Конструкция и принцип действия

Печь, которую мы попытаемся изготовить, изображена на рисунке.

Печь-ракета: фронтальный разрез

Как видно, её топочная камера (Fuel Magazine) является вертикальной и снабжена плотно закрывающейся крышкой (препятствует подсосу лишнего воздуха), как в печи с верхним горением (зольник обозначен термином Primary Ash Pit). Именно этот агрегат и был взят за основу. Но традиционный теплогенератор с верхним горением работает только на сухом топливе, а создатели «ракеты» хотели научить её с успехом переваривать и влажное. Для этого было сделано следующее:

- Был подобран оптимальный размер поддувала (Air Intake), так чтобы количество поступающего воздуха было достаточным для дожигания газов, но при этом они не остывали сверх меры. В этом случае принцип верхнего горения обеспечивает некую саморегуляцию: если огонь сильно разгорится, он становится препятствием для поступающего воздуха.

- За топкой был установлен хорошо утеплённый горизонтальный канал, называемый туннелем горения (Burn Tunnel) или жаровой трубой. Чтобы скрыть назначение этого элемента, на схеме его обозначили ничего не говорящим значком пламени. Теплоизоляция (Insulation) должна иметь не только низкую теплопроводность, но и низкую теплоёмкость - вся тепловая энергия должна остаться в газовом потоке. В жаровой трубе промежуточный газ распадается на древесный (в начале участка), который затем полностью сгорает (в конце). При этом температура в трубе достигает 1000 градусов.

- За жаровой трубой был установлен вертикальный участок, называемый внутренним или первичным дымоходом (Internal or Primary Vent). На схемах скрытные американцы часто обозначают этот элемент ничего не поясняющим термином Riser. Фактически первичный дымоход представляет собой продолжение жаровой трубы, но его разместили вертикально, чтобы создать промежуточную тягу, а заодно сократить горизонтальную часть печи. Как и жаровая труба, первичный дымоход имеет теплоизолирующее покрытие.

Примечание. Кому-то из читателей, знакомых с устройством пиролизных печей, может показаться, что к основанию первичного дымохода было бы неплохо подать вторичный воздух. Действительно, горение древесного газа при этом было бы более полным, а КПД печи - более высоким. Но при таком решении в потоке газов образуются вихри, вследствие чего отравляющие продукты горения частично проникают в помещение.

Ёмким теплоаккумулятором, способным выдержать такую температуру, является шамотный кирпич (выдерживает до 1600 градусов), но печь, как помнит читатель, предназначалась для полевых условий, поэтому нужен был более доступный и недорогой материал. Лидером в этом отношении является саман (на схеме обозначен термином Thermal Mass), но для него температурный предел составляет 250 градусов. Чтобы остудить газы, вокруг первичного дымохода был установлен тонкостенный барабан из стали (Steel Drum), в котором они расширяются. На крышке этого барабана (Optional Cooking Surface) можно готовить пищу - её температура составляет около 400 градусов.

Чтобы усвоить ещё больше тепла, к печи был присоединён горизонтальный дымоход с лежанкой (Airtight Duct) и только потом - наружный дымоход (Exhaust Vent). Последний оборудовали вьюшкой, которая закрывается после протопки: она не даст теплу из газохода лежанки улетучиться на улицу.

Чтобы трубу внутри лежанки можно было время от времени чистить, сразу за барабаном была установлена вторичная зольная камера (Secondary Airtight Ash Pit) с герметично закрывающейся прочистной дверцей. Основная часть нагара из-за резкого расширения и охлаждения газов оседает именно в ней, поэтому прочистку наружного дымохода приходится делать крайне редко.

Поскольку вторичную зольную камеру приходится открывать не чаще двух раз в год, вместо дверцы можно применить более простую конструкцию - крышку на винтах с прокладкой из асбеста или базальтового картона.

Расчёт печи

Прежде чем говорить о размерах печи, обратим внимание читателя на важный момент. В отношении всех твердотопливных теплогенераторов действует закон квадрата-куба. Суть его можно пояснить на простом примере.

Представьте куб со стороной в 1 м. Его объем составляет м 3 , а площадь поверхности - 6 м 2 . Соотношение объёма к площади поверхности - 1:6.

Увеличим объём тела в 8 раз. Получился куб со стороной 2 м, площадь поверхности которого составляет 24 м 2 .

Таким образом, поверхность увеличилась только в 4 раза и теперь соотношение объёма к поверхности составляет 1:3. В печах от объёма зависит количество выделяемого тепла и его мощность, а от площади поверхности - теплоотдача. Эти параметры взаимосвязаны, поэтому бездумно масштабировать ту или иную схему печи, подгоняя под нужные для себя размеры, нельзя - теплогенератор может вообще оказаться неработоспособным.

При расчёте ракетной печи задаются внутренним диаметром барабана D, который, как было сказано выше, может варьироваться в пределах от 300 мм (печь на 15 кВт) до 600 мм (печь на 25 кВт). Эта «вилка» как раз и обусловлена законом квадрата-куба. Также мы будем использовать производную величину - площадь поперечного сечения барабана S: S = 3.14 * D^2 /4.

Таблица: основные параметры

| Параметр | Значение |

| Высота барабана Н | От 1,5D до 2D |

| Высота теплоизоляционной обмазки барабана | 2/3Н |

| Толщина теплоизоляционной обмазки барабана | 1/3D |

| Площадь поперечного сечения первичного дымохода | От 0,045S до 0,065S (оптимально - от 0,05S до 0,06S). Чем выше будет первичный дымоход - тем лучше. |

| Минимальный зазор между верхним краем первичного дымохода и крышкой барабана | 70 мм. При меньшем значении аэродинамическое сопротивление зазора для проходящих через него газов окажется чрезмерно большим. |

| Длина и площадь жаровой трубы | Длина и площадь первичного дымохода |

| Площадь сечения поддувала | Половина площади сечения первичного дымохода |

| Площадь поперечного сечения наружного дымохода | От 1,5S до 2S |

| Толщина подушки из самана под газоходом с лежанкой | 50–70 мм (при наличии под лежанкой деревянных полатей - от 25 до 35 мм) |

| Высота обмазки над газоходом с лежанкой | 150 мм. Уменьшать не рекомендуется, иначе печь будет накапливать меньше тепла. |

| Высота наружного дымохода | не менее 4 м |

Таблица: максимально допустимая длина газохода с лежанкой

Таблица: объём вторичной зольной камеры

| D (диметр) | Объём | |

| 300 мм | 0,1х(Vк - Vпд) | Где Vк - объем барабана, Vпд - объем первичного дымохода. |

| 600 мм | 0,05х(Vк - Vпд) | |

Промежуточные значения рассчитываем пропорционально (интерполируем).

Материалы и инструменты

Барабан печи можно выполнить из стандартной бочки объёмом 200 л и диаметром 600 мм. Закон квадрата-куба позволяет уменьшить диаметр барабана до 50%, так что для небольшой печи этот элемент можно изготовить из газового баллона бытового назначения или жестяных вёдер.

Поддувало, топка и первичный дымоход выполняются из круглых или профильных стальных труб. Значительная толщина стенки не требуется - можно обойтись парой миллиметров - горение в печи слабое. Дымоход в лежанке, по которому газы следуют в уже совсем остывшем виде, вообще можно изготовить из металлической гофры.

Для теплоизоляции (футеровки) топочной части потребуются бой шамотного кирпича (шамотный щебень) и печная глина.

Наружный обмазочный слой (теплоаккумулятор) будет выполнен из самана.

Так выглядит свежеприготовленный саман

Теплоизоляция первичного дымохода выполняется из лёгкого шамотного кирпича (марка ШЛ) или речного песка, богатого глинозёмом.

Такие детали, как крышки и дверцы, можно изготовить из оцинкованной стали или алюминия. В качестве уплотнителя применяются асбест или базальтовый картон.

Подготовительные работы

В рамках подготовительных работ необходимо нарезать весь имеющийся прокат на заготовки нужных размеров. Если в качестве заготовки для колпака принято решение использовать газовый баллон, от него нужно отрезать приваренную верхнюю часть.

Подготовка газового баллона для использования в роли колпака

Обратите внимание! Если в баллоне остался газ, во время резки он может сдетонировать. В целях безопасности такие ёмкости режут только после заполнения водой.

Заметим, что в большинстве случаев ракетную печь делают именно из баллона. Такой агрегат способен обогреть помещение площадью до 50 м 2 . «Ракету» из бочки только в очень редких случаях приходится использовать на полную мощность.

С бочки, если печь делается из неё, также необходимо срезать верхнюю часть. Далее в бочке или в баллоне вырезают два расположенных друг напротив друга проёма, через один из которых будет заводиться жаровая труба, переходящая в первичный дымоход, а ко второму - подключаться газоход с лежанкой.

Пошаговая инструкция

Вот примерный порядок действий, которого следует придерживаться при изготовлении данной печи:

Изготовление топки

Топку делают сварной, используя стальную трубу или листы. Крышка топки должна закрываться герметично. Её следует делать из стального листа, по периметру которого винтами или заклёпками фиксируется полоса из базальтового картона. Для более плотного закрывания крышку можно оснастить винтовым прижимным механизмом.

Так выглядят топка и зольник в простейшей печи-ракете

Зольная камера (на схеме обозначена как Primary Ash Pit) отделяется от основной части топки колосниковой решёткой, сваренной из прута диаметром 8–10 мм. Решётка должна устанавливаться на полочки из уголка, которые привариваются к внутренним стенкам.

Дверца зольной камеры также должна быть герметичной. Её делают из стального листа, к которому по всему периметру приваривается в два ряда стальная полоса. В паз между этими полосами укладывают асбестовый шнур или базальтовый картон.

Остаётся приварить к топке жаровую трубу.

Первичный дымоход

- К трубе, выполняющей функцию первичного дымохода, необходимо приварить 90-градусный отвод и небольшой отрезок трубы, после чего эта Г-образная конструкция помещается внутрь бочки или баллона, то есть будущего барабана.

- Отвод с приваренным к нему отрезком трубы следует вывести в один из проёмов в нижней части барабана так, чтобы первичный дымоход оказался расположенным строго по центру. Напомним, что верхний срез трубы должен располагаться хотя бы на 70 мм ниже верхнего края бочки (баллона).

- После центрирования первичного дымохода его горизонтальный хвостовик, который был выведен в проём в барабане, приваривают к его краям сплошным швом по всему периметру.

- После этого хвостовик первичного дымохода приваривают к жаровой трубе, а к барабану сверху приваривают покрышку.

- Ко второму проёму в барабане следует приварить короткий отрезок трубы, который будет играть роль вторичного зольника. В нем нужно выполнить окно для прочистки. По его краям встык нужно приварить шпильки, к которым будет прикручиваться крышка (напомним, что мы решили в этом месте дверцу не устанавливать, поскольку открывать её приходится достаточно редко).

- По периметру крышки винтами или заклёпками следует закрепить полосу из базальтового картона.

Монтаж дымохода

К выходу вторичного зольника привариваем горизонтальную часть дымохода, на которой впоследствии будет устраиваться лежанка. Если газоход предполагается делать из металлогофры, то сначала к зольнику необходимо приварить короткий патрубок, а уже к нему - присоединить при помощи хомута гофру.

На заключительном этапе к горизонтальному газоходу крепят наружный дымоход.

Футеровка топочной части

Металлическая часть печи готова, теперь её нужно правильно оштукатурить теплоизолирующим и теплоаккумулирующим составами.

Футеровку топочной части (до первичного дымохода) следует выполнять смесью печной глины и боя шамотного кирпича, взятых в пропорции 1:1.

Футеровка первичного дымохода

Материалы, используемый для футеровки первичного дымохода - лёгкий шамотный кирпич или речной песок - являются пористыми, поэтому в открытом состоянии они быстро пропитаются нагаром и утратят теплоизоляционные свойства. Чтобы не допустить этого, футеровку на первичном дымоходе защищают стальным тонкостенным кожухом, а с торцов обмазывают печной глиной.

В соответствии с законом квадрата-куба соотношение объёма и площади поверхности барабана зависит от его диаметра, поэтому и футеровку первичного дымохода в зависимости от размеров печи делают по-разному. Три варианта показаны на рисунке.

Варианты футеровки первичного дымохода

Если футеровка выполняется шамотным кирпичом, полости между его фрагментами необходимо засыпать строительным песком. Если же применяется богатый глинозёмом речной песок, приходится прибегать к более сложной технологии:

- Песок очищают от крупного мусора (тщательная подготовка не требуется).

- В кожух засыпают слой небольшой толщины, трамбуют его и смачивают, так чтобы образовалась корка.

- Таким же образом насыпают последующие слои. Всего их должно быть от 5 до 7.

- Песчаную футеровку сушат в течение одной недели, затем замазывают её верх печной глиной и продолжают изготовление печи.

Последним шагом все части печи обмазывают саманом. Готовится он из следующих ингредиентов:

- глина;

- солома (14–16 кг на 1 м 3 глины);

- песок (в небольшом количестве);

- вода.

Указанное соотношение соломы и глины является приблизительным. В некоторые сорта глины соломы можно добавить больше, в других - наоборот, её количество приходится уменьшать.

Способы усовершенствования реактивной печи

Вместо лежанки на газоходе, можно соорудить водяную рубашку, которая будет подключаться к водяной системе отопления. Эту часть можно выполнить и в виде змеевика из медной трубы, намотанной на дымоход.

Схема печи-ракеты с водяным контуром

Ещё один способ усовершенствования - организация подачи в жаровую трубу подогретого вторичного воздуха.

Чертёж печи-ракеты из баллона с подачей вторичного воздуха

При таком исполнении КПД печи окажется более высоким, но в первичном дымоходе будет более интенсивно откладываться копоть. Чтобы её можно было легко удалить, крышку барабана необходимо сделать съёмной. Естественно, она должна быть оснащена уплотнением.

Усовершенствованный вариант печи-ракеты из баллона

Как топить печь-ракету

Ракетная печь, как и теплогенераторы с верхним горением, работает с высокими характеристиками только в том случае, если её дымоход является достаточно горячим. Поэтому перед тем как загрузить в топку основное топливо, агрегат нужно хорошо прогреть (если, конечно, имел место длительный простой и печь успела остыть). Для этого применяют любое «быстрое» топливо, например, опилки, бумагу, солому и пр., которое закладывают в поддувало.

Затихание гула или изменение его тональности свидетельствует о том, что печь достаточно прогрета и в топку можно закладывать основное горючее. Поджигать его не нужно - оно разгорится от углей, оставшихся после прогорания «быстрого» топлива.

Растапливают печь-ракеты через топливник

Настраиваться под внешние условия и качество топлива, как, например, Bullerjan, реактивная печь не умеет. Регулировку приходится брать на себя пользователю. После закладки основного топлива заслонку поддувала нужно полностью открыть, а как только агрегат загудит - прикрыть до появления шелестящего звука.

В дальнейшем по мере сгорания топлива заслонку приходится прикрывать всё сильнее, все так же добиваясь тихого шелеста. Если прозевать нужный момент, в топку начнёт поступать избыточное количество воздуха и пиролиз в жаровой трубе из-за остывания промежуточной газовой смеси прекратится. При этом печь напомнит о себе «ракетным» гулом.

Видео: как сделать реактивную печь длительного горения своими руками

Реактивную или ракетную печь стремились создать предельно простой и домашнему умельцу это только на руку. Однако, делать этот теплогенератор наобум, как видно из нашей статьи, ни в коем случае нельзя - вместо ракеты мастер получит обычную буржуйку, очень прожорливую и постоянно зарастающую копотью. Важно соблюсти все приведённые соотношения параметров и тогда вы получите производительную печь-ракету со вполне пристойными характеристиками.